Notre année autour de l’univers des institutions s’achève. Au mois de juin, nous avons plongé au cœur des pouponnières pour vous montrer les enjeux conséquents de venir au monde sans parents. A la rentrée, nous avons interviewé une série d’institutions afin de mettre en relief les difficultés et challenges que cela représente de traverser l’enfance et l’adolescence en vivant parfois H24 en institution. Ce mois- ci, l’équipe du CALepin a rencontré différents acteurs de terrain qui nous parlent de la période charnière que constitue la pré-autonomie des adolescents (dès 16 ans) vivant en institution. Comment sont-ils concrètement préparés à devenir de jeunes adultes autonomes ? Comment ces jeunes vivent-ils le fait de vivre seuls dans un logement du jour au lendemain ? Et, enfin, que deviennent les anciens enfants placés une fois atteint l’âge de la majorité ? Comme à notre habitude, nous avons tenté de sonder un maximum d’interlocuteurs afin de vous faire part de leurs réalités, mais aussi de multiplier les lectures afin de vous livrer un point de vue le plus complet possible sur le sujet.

La pré-autonomie, une période délicate

Si, en institution, l’acquisition de l’autonomie débute dès 3-4 ans (manger seul.e, apprendre à s’habiller, choisir ses vêtements, nouer ses lacets, participer à mettre/débarrasser la table, préparer le repas à partir de l’adolescence…), le « grand saut » en la matière arrive à l’âge de 16 ans pour ceux et celles qui ne peuvent pas envisager de retourner dans leur famille [1]. On parle alors de pré- autonomie ou de semi-autonomie. Une période de deux ans, montre en main, qui va permettre au jeune une fois atteint l’âge de 18 ans, l’âge légal de la majorité en Belgique, de voler de ses propres ailes. Depuis le 1er mai 1990, la majorité civile est passée de 21 à 18 ans. Cela signifie, entre autres, que le jeune est libre de ses choix et qu’il devient seul responsable de ses actes et de leurs conséquences. Cet abaissement de la majorité est un problème selon Monique Renaux, intervenante psychosociale au sein de l’Amarrage, un Service d’Aide à la Jeunesse agréé par la FWB, « car il laisse moins de temps au jeune pour se préparer à être véritablement autonome»[2]. Sa collègue Astrid Wautier, coordinatrice de l’Atalante, un Service Résidentiel d’Urgence (SRU) localisé à Nivelles où vivent pendant quelques semaines une poignée de jeunes, abonde dans ce sens. « On demande beaucoup plus aux enfants placés en termes d’autonomie qu’aux enfants de familles « lambda ». Quel jeune de famille classique de 16 ans cuisine tous les jours, fait ses courses, lave son linge… ? Les objectifs fixés ne sont clairement pas réalistes. »

Quelques définitions

Dans ce dossier consacré au cap de l’autonomie des jeunes placés, il convient de distinguer plusieurs notions.

La majorité : L’accès à l’âge adulte se définit par l’acquisition des statuts sociaux associés aux différents seuils de passage à l’âge adulte. Quatre seuils sont particulièrement significatifs et introduisent de nouveaux rôles sociaux qui délimitent les frontières d’âge : la fin des études, le début de la vie professionnelle, le départ du domicile parental, la mise en couple. Le modèle traditionnel était fondé sur la synchronisation de ces seuils. De nos jours, le modèle de l’entrée dans la vie adulte se caractérise par la désynchronisation de ces seuils : les différentes étapes ne sont pas toutes franchies au même âge, ni dans le même ordre[a].

L’indépendance : L’indépendance se définit à partir de catégories objectives. C’est un état dans lequel se trouve l’individu, lorsqu’il dispose de ressources suffisantes pour gérer sa vie sans le soutien financier, matériel, parental[b].

L’autonomie : L’autonomie relève de catégories subjectives. Elle renvoie à l’idée que l’individu se donne lui-même ses propres règles. Elle est considérée comme une perception positive de soi, vers laquelle l’individu tend. C’est donc une catégorie de l’identité, qui implique que l’individu doit participer plus à l’élaboration de ce monde, de l’univers dans lequel il vit[c].

La « mise » en autonomie : c’est une mesure prise par une autorité mandante et mise en œuvre par un service agréé.

La « prise d’autonomie » : cette notion se place du point de vue du jeune.

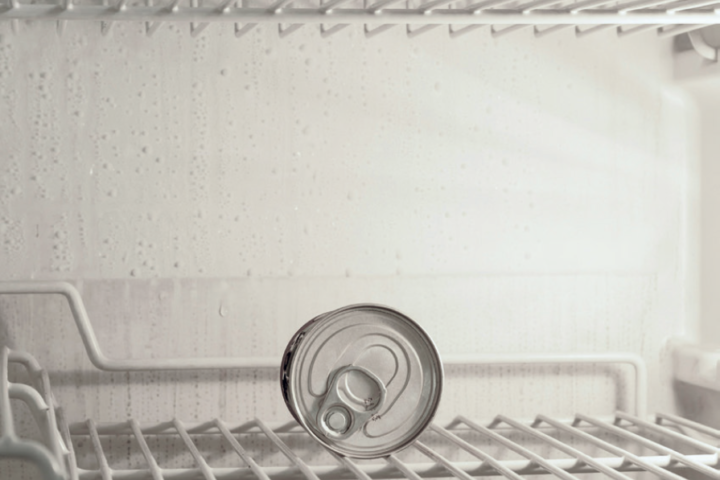

Les échos sur le sujet ne sont pas plus positifs du côté du Logis, un Service Résidentiel Général (SRG) situé à Genval. « La mise en autonomie est une catastrophe »[3], déclare de but en blanc Stéphanie Mortier. « A la demande du jeune, on peut le suivre en autonomie au-delà de ses 18 ans mais plus en hébergement (comprenez in situ ndlr). Chez nous, les jeunes partent vivre en kot aux alentours de 17 ans. Du jour au lendemain, ils passent d’une vie non- stop en collectivité – où il y a toujours quelqu’un pour les accueillir à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, où leur assiette est mise de côté quand ils ne mangent pas sur place le soir, où leur linge est fait, où leur chambre nettoyée… – à une vie en kot » où ils sont seuls. « J’ai déjà déposé plusieurs fois des jeunes qui allaient vivre dans un kot. C’est un moment assez émouvant. A chaque fois, je me demandais : ‘mais qu’est-ce que je fais ?’. D’un point de vue pratique, un jeune en autonomie, on le voit physiquement une fois par semaine parce qu’on ne peut pas faire plus que cela. Et là, on en revient à nos moyens humains », regrette celle qui aimerait encadrer davantage ces adultes en devenir. « Je peux faire ce que je veux en interne – une fois par semaine les jeunes font à manger, vont à l’extérieur laver leur linge -, ça reste une goutte d’eau par rapport au monde de différences entre l’institution et l’autonomie totale. » Et notre interlocutrice de repenser le système actuel du secteur de l’Aide à la Jeunesse. « Selon moi, il faudrait des structures qui ne font que du suivi en pré- autonomie et en autonomie. »

Jean-Sébastien Burrion, directeur de l’Ermitage, un Service Résidentiel Général situé à Silly qualifie la « semi-autonomie comme une période potentiellement très anxiogène pour certain.e.s jeunes ». D’où la nécessité d’encadrer cette période cruciale pour le jeune. « Avec les éducateur.trices, nous mettons en place un système pour que le jeune tâche de prendre son envol avec un maximum de sécurité, mais sans exagérer non plus et dans une juste mesure sinon cela devient étouffant. Il faut, en effet, un juste milieu et beaucoup communiquer avec le jeune : par exemple lui expliquer qu’on a peur, que c’est dur pour nous de le voir partir en kot, qu’on a des craintes… tout en lui exprimant aussi qu’on croit en lui et qu’il a les ressources nécessaires pour y arriver. Il faut se faire à l’idée qu’on ne peut pas tout maîtriser : si le jeune a décidé de vivre son adolescence à fond [et de potentiellement déraper NDLR], l’avantage de le mettre en kot à 16-17 ans, c’est que s’il « se prend un mur», on sera là. Alors que s’il commence la vie en kot à l’aube de ses 18 ans, c’est fini, on ne sera plus là.[4] » A l’Ermitage, la vie hors de l’institution se fait par étapes : « Par exemple dans le cadre de la mise en autonomie d’un jeune de 16 ans et ½ dont nous nous occupons actuellement, il est d’abord retourné en kot tous les week- ends pendant un mois. Ensuite, pendant les mois de juillet-août, il a intégré son kot « à temps plein » et nous passions lui rendre visite 3 fois par semaine. Plus tard et en accord avec le jeune, on y passera une fois par semaine. On est très présents dans un premier temps », conclut Jean-Sébastien Burrion.

Enfin, aux Cabris, un SRG situé sur les hauteurs de Malonne, les éducateurs et le coordinateur de l’institution ont l’occasion de voir les jeunes en pré-autonomie jusque trois fois par semaine. Un grand luxe. « Le lundi on fait une soirée avec eux », explique Laurent Lebutte, directeur de l’établissement depuis 16 ans [5]. « Ce jour-là, l’éducateur.trice fait à manger avec eux et le repas se fait en commun. Les autres jours, ce sont plus des réponses à des demandes particulières pour des jeunes qu’on n’a plus beaucoup vus les dernières semaines. L’idée à ce moment- là est d’inverser la relation éducative. On essaie de se mettre à disposition des jeunes, de leurs besoins, de répondre à leurs questions et d’essayer de les accompagner. L’idée c’est que ce sont eux qui deviennent responsables de leur situation, et ça c’est vrai que c’est un changement qui n’est pas simple. Mais il y a quand même une partie qui y arrive. »

Apprivoiser la solitude

Alors qu’on peut imaginer que l’autonomie reviendrait à cocher des cases de savoir-faire et compétences, Laurent Lebutte est pour sa part « convaincu que ce n’est pas tellement les apprentissages qui font qu’on est capables d’être en autonomie. Je crois que la chose la plus difficile à apprendre – et c’est d’autant plus difficile quand on vient d’une structure d’hébergement de groupe – c’est la solitude. Se retrouver entre ses quatre murs tous les soirs avec l’obligation de faire ses courses, à manger, ses devoirs, c’est rentrer dans un rythme qui est particulier et c’est très difficile. C’est d’autant plus difficile que nos enfants sont un peu plus abîmés que des enfants qui sont issus d’une famille ordinaire, si tant est que cela puisse exister. Généralement, en famille ordinaire, on met le jeune en kot à 18- 19 ans, il rentre le week-end avec son sac de linge sale, il repart à la fin du week- end avec des petits plats, tout est propre, repassé… Ils sont relativement gâtés de manière générale. Ici ce n’est pas le cas. Quand ils partent de chez nous, ils ont leur linge sale à faire, leurs courses de repas à faire… On peut les épauler, être présents. Au début, on fait les courses avec eux. Cela n’empêche qu’il faut quand même sortir de son kot. En fonction de sa capacité d’autonomie, son estime de soi, son amour propre, on sait s’entourer de bonnes personnes, on s’isole ou alors on s’entoure de très mauvaises personnes. Et il se passe des tas de choses à ce moment-là, qui peuvent occasionner un dérapage. La fragilité affective est un levier important. »

A l’Ermitage, certains jeunes en semi- autonomie peuvent compter sur l’un de leurs parents le temps du/d’un week-end par mois par exemple. On ne parle dès lors pas de retour en famille à temps plein mais de « parentalité partagée avec l’institution » (ou coparentalité) comme l’appelle Jean-Sébastien Burrion. « Certains parents ne peuvent pas s’occuper de leur enfant H24 mais le font à leur manière, dans leurs limites, et ce n’est pas un souci pour nous. Par ailleurs, nous allons chercher avec les parents les compétences qu’ils peuvent développer dans l’intérêt de leur enfant. Je pense que c’est vers cette formule de « coparentalité » qu’il faut pouvoir tendre à certain moment car, alors, la situation est claire et potentiellement rassurante pour le jeune car il sait qu’il peut aussi compter pour certaines choses sur son ou ses parents », conclut cet assistant social de formation.

A l’Ermitage, certains jeunes en semi- autonomie peuvent compter sur l’un de leurs parents le temps du/d’un week-end par mois par exemple. On ne parle dès lors pas de retour en famille à temps plein mais de « parentalité partagée avec l’institution » (ou coparentalité) comme l’appelle Jean-Sébastien Burrion. « Certains parents ne peuvent pas s’occuper de leur enfant H24 mais le font à leur manière, dans leurs limites, et ce n’est pas un souci pour nous. Par ailleurs, nous allons chercher avec les parents les compétences qu’ils peuvent développer dans l’intérêt de leur enfant. Je pense que c’est vers cette formule de « coparentalité » qu’il faut pouvoir tendre à certain moment car, alors, la situation est claire et potentiellement rassurante pour le jeune car il sait qu’il peut aussi compter pour certaines choses sur son ou ses parents », conclut cet assistant social de formation.

L’argent, l’éternel nerf de la guerre

Pour Stéphanie Mortier, au-delà de l’âge précoce du jeune mis en pré- autonomie, il y a un autre paramètre non négligeable à prendre en compte : la réalité financière. « Un jeune en pré- autonomie reçoit 33,68 euros par jour tout compris (loyer, nourriture, frais scolaires…)[6], jusqu’à ses 18 ans où il passe au CPAS (où il perçoit le revenu d’intégration sociale, NDLR). On essaie de préparer le jeune à gérer ce budget en lui donnant au début un budget par semaine, en lui disant de conserver les factures, de mettre de l’argent de côté… De cette manière, quand une facture liée à l’école arrive, on peut prendre ce budget sur ce que le jeune a réussi à mettre de côté. Le jour où le jeune dépend du CPAS, il se retrouve malgré tout avec des sommes d’argent qu’il ne sait pas gérer, c’est très compliqué car il se met alors en difficulté. Heureusement, certains CPAS sont très chouettes et savent qu’il faut aider le jeune au quotidien (dans sa gestion budgétaire, NDLR) ».

Pour pallier la difficulté croissante de trouver des kots décents à des prix abordables pour l’apprentissage de la semi-autonomie, de plus en plus d’institutions décident de financer en tout ou en partie – notamment via un système de crowdfunding[7] – leurs propres kots qu’elles font bâtir sur le site de leur institution. Un compromis idéal pour être plus disponibles pour les jeunes et ce sans débourser des mille et des cents à des propriétaires immobiliers qui peuvent décider de réaffecter ou de revendre leurs kots du jour au lendemain. C’est notamment le cas aux Cabris, à Malonne. « Il y a quatre ans, nous avons répondu à un appel à projets »[8], introduit Laurent Lebutte. « L’idée est de proposer trois places en autonomie ou semi-autonomie à des jeunes de chez nous qui seront prioritaires mais aussi à d’autres qui ne seraient pas passés par l’institution. Ce sont deux accompagnements qui sont très différents car pour certains, nous les connaissons depuis leurs 4-5 ans. » Aux Cabris, la mise en autonomie est une option pour la moitié des jeunes placés, la moitié restante retournant en famille.

L’après : entre rupture et nostalgie

Quel suivi est réalisé auprès des anciens enfants placés une fois atteint leurs 18 ans ? Nous avons posé cette question à nos divers interlocuteurs. Et force est de constater que le passage à l’âge adulte s’accompagne généralement d’une fin des relations avec l’institution. « Après 18 ans, la majorité des jeunes demandent qu’on les suive pour les six mois à venir », explique Stéphanie Mortier. « Mais, dans les faits, lorsque le jeune ne répond pas à nos appels, n’amène pas les bons documents aux rendez-vous, rate les rendez-vous etc., il arrive que l’institution mette fin – avec l’accord du mandant – à ce suivi car nous avons besoin dans ce contexte de toute la coopération et bonne volonté du jeune. A ce moment-là, nous ne sommes en effet plus obligés de le suivre car c’est désormais un adulte. Si tel est le cas, l’institution dit alors au mandant que ce suivi s’achève car on a plus l’impression d’embêter le jeune qu’autre chose. » Et notre interlocutrice de poursuivre. « Après l’arrêt du suivi, nous ne recevons pas spécialement de nouvelles des jeunes. Cela arrive généralement plus tard lors d’un coup de fil, d’une visite. » Et Emmanuel Wanty, coordinateur, de compléter : « Au Logis, nous avons comme tradition d’organiser un grand barbecue le dernier mercredi du mois de juin. Les jeunes le savent tous et reviennent dire bonjour à cette occasion-là, dire où ils en sont dans leur vie. En général, s’ils reviennent, c’est que ça va bien. »[9] La directrice pédagogique du Logis ajoute : « souvent on entend ‘oh, autant vous m’avez ennuyé.e quand j’étais sur place mais maintenant je comprends’. A ce moment-là, les jeunes manifestent une sorte de reconnaissance, de remerciement de l’aide fournie ou en tout cas des valeurs données, d’avoir tellement insisté sur la scolarité. Ils disent aussi : ‘Au logis on était bien. Il y avait toujours quelqu’un pour nous écouter dans les moments de colère, de réflexion, toujours une présence ; j’ai toujours eu ce dont j’avais besoin’. »

Aux Cabris, à Malonne, la règle est simple : « à 18 ans on arrête notre mandat », explique sans détour Laurent Lebutte. « Notre travail c’est de l’accompagnement de mineurs. On peut le poursuivre dans la mesure où le jeune est demandeur, c’est-à-dire qu’il a écrit un courrier au mandant (le SAJ ici en l’occurrence). Si lui ne fait pas ça, on se retrouve le lendemain de son anniversaire sans solution. De notre côté, nous devons au minimum veiller à la relation contractuelle qu’on a avec lui et le propriétaire [du kot ndlr], c’est-à- dire soit c’est le jeune qui reprend le bail si ce n’est pas déjà fait soit le jeune doit trouver un autre logement. »

Les différentes formes de soutien possibles

Les organismes susceptibles d’aider les anciens enfants placés devenus majeurs étant rares, nous avons tenu à les mettre en lumière dans ce dossier spécial. En Belgique comme en France, il existe à l’heure actuelle peu d’acteurs spécialisés dans l’accompagnement des 18-25 ans[10]. Etre guidé.e, épaulé.e à cette période de la vie peut pourtant être déterminant pour des jeunes qui ne possèdent bien souvent que peu de bagage scolaire à cause de comportements inadéquats, de retards accumulés durant la scolarité et/ou de troubles mentaux (surtout pour ceux venant d’institutions spécialisées relevant du secteur du handicap). Tour d’horizon (non exhaustif) des aides auxquelles peuvent recourir les anciens enfants placés devenus majeurs.

- Le CPAS. D’après nos interlocteur. s, à 18 ans, les anciens enfants placés sont pour la plupart au CPAS. Une opportunité pour ces jeunes de mener des études, poursuivre leur(s) projet(s) en ayant un minimum de revenus. Selon son statut (isolé, cohabitant, avec enfant à charge), le jeune touchera un montant (souvent un revenu d’intégration sociale) allant de 625 euros à 1.270 euros par mois.

- L’AMO. Le Service d’Actions en milieu Ouvert est un lieu dont l’objectif prioritaire est d’aider les jeunes à s’épanouir dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec l’environnement social (notamment à l’école, dans la famille, les quartiers…). Le public- cible : les mineurs jusqu’à 18 ans inclus ou ceux ayant maximum 22 ans (si obtention de l’agrément spécifique). Cet accompagnement peut prendre la forme d’une aide individuelle, d’un soutien à la réalisation de projets, d’un coup de pouce pour résoudre des difficultés d’ordre familial, scolaire, administratif, juridique… L’aide accordée par une AMO est gratuite, confidentielle et On compte plus de 80 AMO en FWB.

- La Maison de l’Adolescent : La Maison de l’Adolescent est un lieu d’accueil, d’écoute, de prise en charge, d’information et d’orientation. Ce service s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 22 ans (ou 25 ans selon certaines antennes) mais peut accueillir également les parents, les familles, les professionnels qui rencontrent des difficultés dans l’accompagnement des La mission de celle qu’on appelle aussi la Mado (ou MADO) est de fédérer en un seul lieu les compétences des partenaires de champs très différents, de travailler en réseau et en complémentarité afin d’être un relais efficace pour l’adolescent, sa famille et les professionnels. Il existe des Mado à Charleroi, Marche, Namur, Liège, Bruxelles, Mons (liste non exhaustive).

- Le SDJ. Le Service Droit des Jeunes a pour objectifs de lutter contre l’exclusion sociale, soit en la prévenant, soit en l’enrayant, et de favoriser l’accès à l’autonomie des jeunes et des familles en situation de vulnérabilité et de précarité. Le SDJ est agréé et subsidié comme service d’action en milieu ouvert (A.M.O.). Spécialisés dans l’aide et l’accompagnement social et juridique, les SDJ sont composés de juristes et de travailleurs sociaux. Ils sont par ailleurs présents dans tous les arrondissements judiciaires francophones du pays. Les SDJ s’adressent, entre autres, aux jeunes de 0-18 ans et/ou de moins de 22 ans (selon le service). Plus d’infos sur : www.sdj.be

- Dynamo Ce service d’accompagnement offre notamment une aide socio- éducative, en Belgique, pour tout jeune en difficulté âgé de 13 à 25 ans. La mobilité internationale est ici utilisée comme un outil pédagogique et mobilisateur à destination individuelle ou collective. Apprendre une langue, avoir une expérience professionnelle ou découvrir d’autres cultures/jeunes de son âge font partie des quelques missions possibles proposées par l’ONG. Plus d’infos sur : www.dynamointernational.org

L’accompagnement précieux du SLJ

Outre les quelques services précités, le Service Laïque Jeunesse prête également main forte à 20 jeunes âgés entre 18-25 ans venant de toute la FWB. Emanation du CAL et du service d’accueil familial Odile Henri[11], le SLJ est né dans les années 1980, période à laquelle la majorité a été abaissée à 18 ans. « A ce moment-là, nous avons constaté que les jeunes avaient deux attentes : vivre en dehors de leur famille et continuer à faire des études. Le SLJ a été créé dans le but de les accompagner dans ces deux objectifs car nous trouvions à l’époque injuste que les anciens enfants placés soient ‘lâchés’ à 18 ans du jour au lendemain »[12], nous explique Marinette Dupont, cheville ouvrière du SLJ.

« Contrairement au secteur de l’Aide à la Jeunesse, on navigue tout seul : nous n’avons pas d’agrément, pas de moyens qui rentrent et donc pas de possibilité d’engager quelqu’un », poursuit celle qui a réalisé des études de droit et de criminologie. « Même si on travaille hors cadre, on se rend compte qu’il y a des jeunes qui réussissent leurs études, un parcours de vie. Donc c’est motivant et gratifiant. »

Au départ, le SLJ proposait une aide au logement et à la formation. Au fil du temps, cette aide s’est transformée en une prise en charge d’autres frais tels que le permis de conduire – qui est devenu inabordable pour les jeunes sans moyens – ; le minerval pour les étudiants ; l’achat de matériel, notamment informatique ; les abonnements de transport ou parfois à un club de sport… « Plus exceptionnellement, nous prenons en charge l’assurance incendie d’un logement, voire leur garantie si les jeunes sont logés à l’extérieur car ce sont des frais qu’ils n’avaient en général pas prévu au départ. D’un petit budget celui-ci est donc passé à 10.000 euros par an, à 20.000 euros puis à 30.000 euros… Et maintenant cela dépasse ce montant. On ne peut pas tout payer, c’est une participation. Notre financement provient massivement du service d’accueil familial Odile Henri et de quelques aides ponctuelles », conclut la présidente du SLJ. « Cela fonctionne ainsi depuis une trentaine d’années, tout en sachant qu’on est peut-être à un tournant et que les petites associations bénévoles ont fait leur temps. On va devoir essayer de fonctionner autrement ou de s’accrocher à d’autres structures », réfléchit Marinette Dupont. « Cette année, nous avons a eu la chance de pouvoir engager Dimitri Gusbin pendant six mois en tant que permanent car l’idée était justement de se raccrocher au secteur de l’Aide à la Jeunesse mais nous avons reçu une fin de non-recevoir. On nous propose de nous raccrocher au milieu ouvert ou à d’autres acteurs mais ces derniers ne sont pas demandeurs de nous voir arriver. Les autres sont agréés/ financés et en général leurs équipes sont complètes. »

Le SLJ accompagne désormais les jeunes fragilisés jusqu’à leurs 25 ans, car « il n’est pas rare que ces jeunes-là décident de changer d’orientation durant cette période après avoir erré. L’âge de 25 ans nous paraît souvent être le terme d’une période de vie mais c’est parfois le début d’une nouvelle étape avec la reprise d’études, de cours du soir… L’objectif est surtout l’autonomie, via l’insertion dans un logement, un travail… Ce sont des moyens et pas une obligation de résultats. Le SLJ est un peu le marchepied pour monter dans le train », illustre Marinette Dupont. Concernant

le profil des jeunes accompagnés, « la plupart sont aidés par les CPAS de leur commune. Pour les études, certains ont des bourses qui ne sont parfois délivrées qu’en janvier-février alors que la rentrée démarre en septembre-octobre. La SLJ fait alors souvent le joint durant ce laps de temps. »

Résister à la société de consommation

Si les demandes de prise en charge sont très variables d’un.e jeune à l’autre, certains « accumulent des dettes et n’osent pas en parler. Ils ne se rendent pas compte que s’ils ne les paient pas, ils sont dans un engrenage avec des huissiers qui coûtent horriblement cher. C’est rare mais certains arrivent ici avec des dettes importantes. On doit alors voir si on peut faire de la médiation de dettes, échelonner… », explique notre interlocutrice. « Les jeunes que nous aidons viennent de l’Aide à la Jeunesse (des institutions ndlr) et de familles d’accueil. Ceux qui ont vécu en famille ont l’avantage d’avoir vu un petit peu comment cela se passait : ils savent ce qu’est une facture, une feuille d’impôts, des courses, ils ont accompagné un adulte dans les magasins, ils voient ce que coûte un pain, 1 kg de café… Les jeunes qui viennent d’institutions sont parfois ‘drillés’ dès 16 ans mais c’est plus difficile pour eux. A 18 ans, cet ‘écolage’ est fait. J’aime bien faire confiance et ne pas tout de suite leur dire ‘ne dépassez pas tel montant’ mais le lxe est parfois là. On a eu deux surprises en se disant nous-mêmes qu’on n’aurait pas acheté tel article à ce prix-là. On apprend et eux apprennent aussi. On procède par essais- erreurs. On ne planifie pas de budget car on se dit qu’ils ont un peu appris dès 16 ans en institutions ou dans les familles. On prend le train en marche. »

Comme nous l’avons vu précédemment, vivre seul.e constitue également un vrai challenge pour les jeunes ayant grandi en institution / famille d’accueil. Certains jeunes qui ont passé plusieurs années en famille d’accueil et ont conservé de bonnes relations peuvent parfois retourner vivre un peu en famille, avant de ‘sauter le pas’. « Pour les autres, je ne vois pas vraiment de solution idéale », reconnaît Marinette Dupont. « Vivre seul dans un kot quand on vient d’une communauté, c’est très difficile. Vivre en colocation n’est pas évident non plus car si on vit avec quelqu’un qui n’a pas le même horaire, ce n’est pas gagné. En colocation, ce sont souvent de petits espaces. La promiscuité, c’est difficile pour tout le monde. » Et d’ajouter : « il y a 20 ans, un des buts de ces jeunes c’était de se marier, d’avoir des enfants, car les enfants eux au moins ils les aimeraient. Par-là, ils voulaient compenser les manques, les carences qu’ils avaient eues. C’était très difficile car ces enfants ne répondaient pas à leurs attentes et à leurs demandes et on était repartis dans des circuits compliqués. Maintenant, je n’entends plus parler ni de mariage ni d’enfant. L’autonomie vient en premier car les jeunes se rendent compte que ça va être difficile. Ces enfants-là, leur vie affective n’est pas facile non plus parce qu’en devenant adulte on recrée ou on s’oppose au modèle parental qu’on a connu, mais quand il n’y a pas de modèle, tout est à créer. » Et notre interlocutrice de conclure : « l’essentiel pour les enfants – et les adultes aussi d’ailleurs – c’est d’avoir une place. Si l’enfant ne sent pas qu’il a sa place, ça n’ira pas. Le couloir est étroit mais c’est faisable. Quelques enfants s’en sont bien sortis mais je pense qu’il faut une vraie force intérieure et l’addition de plusieurs éléments pour que ça marche. »

L’urgence de soutenir les 18-25 ans

Les bénévoles du SLJ le constatent au quotidien : les demandes de prise en charge de jeunes fragilisés augmentent au fil des mois. La pandémie ayant empiré la situation, le service est désormais contraint de refuser des

« situations ». « Le petit SLJ de maintenant ne va pas tenir car la demande est trop forte. Ce serait intéressant qu’il y ait une ou plusieurs petites ASBL qui s’occupent de ces jeunes qui sont là, qui n’ont pas de boulot car pour le moment il n’y en a pas beaucoup, ou qui ne sont pas toujours très formés pour les boulots pour lesquels il y a de la demande », suggère Marinette Dupont. Pour ces jeunes sortis d’institutions, quand il n’y a pas d’accompagnement ou de coup de pouce possible au-delà de 18 ans par l’entourage, la famille ou les associations de terrain, il est facile de basculer dans l’errance (absence de lieu de vie stable, ruptures familiale et institutionnelle), voire d’atterrir dans la rue.

En France, un sondage réalisé par l’Insee en 2016 a révélé qu’avant 25 ans, un SDF sur trois est un ancien enfant placé. Qu’en est-il chez nous ? Un vaste recensement des SDF dans les grandes villes de Belgique actuellement en cours et réalisé par la Fondation Roi Baudouin a révélé il y a quelques semaines que le nombre de personnes sans abri est en constante progression dans la plupart des villes belges[13]. « A Bruxelles par exemple on note une augmentation de +27,72%. »[14] Par ailleurs, « 20% des SDF sont de jeunes adultes quand ce ne sont pas des mineurs. »[15] Enfin, « vivre dans la rue s’accompagne souvent de problèmes de santé mentale et de toxicomanie. »[16] Pour quel profil ? « Aujourd’hui, ce sont plutôt de jeunes hommes – entre 18 et 25 ans – qui sortent d’institutions diverses ou sont en rupture familiale. […] La Fondation relève aussi que le sans- abrisme n’est que la partie émergée de l’iceberg : il ne prend pas en compte les personnes précarisées, obligées de trouver refuge chez des amis ou dans leur famille. »[17] Ces dénombrements urbains serviront in fine à avoir une cartographie précise du phénomène du sans-abrisme et de son ampleur. La finalité : mettre en place des politiques pérennes et adaptées aux besoins du terrain. A la Chapelle de Bourgogne, un Service Résidentiel pour Jeunes lié au secteur du handicap, « seuls 30- 40% des jeunes vont s’en sortir, ne pas dépendre du CPAS, avoir une vie de famille, un job… Tandis que 60% et plus ont sûrement déjà fait un séjour en prison ou en hôpital psychiatrique. Certains ont besoin de toucher le fond pour envisager autre chose, mais ceux-là on les avaient déjà identifiés avant qu’ils ne partent »[18], nous livre le coordinateur de l’unité des adolescents. Ne pas réussir à rompre un lien familial devenu toxique est une autre cause de dérapage pour certains. « La fidélité aux parents peut parfois mener au drame. Ceux qui font des deuils familiaux, pensent à eux, ne voient plus leurs parents s’en sortent parfois mieux. »

Ces dures réalités du terrain ne sont pas ignorées des directions des institutions. Laurent Lebutte, directeur des Cabris, est assez au fait sur la question. Selon lui, « si on devait faire une étude, je suis certain qu’on retrouverait une partie des enfants qui vont dans l’autonomie – peut-être un tiers – qui ont perdu le lien avec leurs parents et ont des parcours vers la santé mentale, la prison ou encore la rue ». Et notre interlocuteur de compléter son propos. « C’est un ressenti, ce sont aussi des échos que j’ai des structures d’adultes et d’accompagnement d’adultes qui récupèrent des enfants qui sont de l’Aide à la Jeunesse. Parmi les jeunes qui sont dans la rue, il y a une partie qui vient de notre secteur. Chez nous, aux Cabris, on n’a pas ça. On règle un certain nombre de situations. A la fin du placement, on est censés cibler les jeunes sans autonomie, fragiles, sans perspectives d’autre hébergement. »

Du côté du SLJ, on constate qu’il y a également « plus de situations où les jeunes ont besoin d’aides psychiatrique et psychologique car les temps sont plus difficiles et que les jeunes accumulent les difficultés. » Marinette Dupont ajoute : « Leurs problèmes restent la précarité, le manque de famille, le manque de structure, le manque de fondements. »

Comment s’investir ?

Vous le savez : l’équipe du CALepin a à cœur de mettre en lumière des problématiques actuelles de société mais aussi (et surtout !) d’apporter des pistes d’actions concrètes accessibles à tout un chacun.e. Voici donc quelques idées pour apporter votre pierre à l’édifice au sujet des anciens enfants placés.

- Soutenir financièrement les acteurs de l’Aide à la Jeunesse. Que ce soit sous forme de dons financiers ou matériels, il vous est possible d’amplifier l’action des acteurs du secteur de l’AJ en leur faisant un don annuel, en leur donnant des vêtements, en participant à leurs événements ou encore en donnant de votre temps… ces dons de toutes sortes participent à mettre du beurre dans leurs épinards voire à assurer un service que l’équipe de permanents n’est pas en mesure de réaliser[19].

- Ouvrir son logement à un jeune Vu la flambée des loyers depuis quelques mois, rendre accessible son logement devenu trop grand ou une partie de celui-ci à un jeune majeur est un geste qu’une partie de la population serait en mesure de poser. A l’instar du projet 1 Toit–2 âges qui propose aux seniors d’héberger un.e étudiant.e parfois en échange de menus services, pourquoi ne pas louer une chambre vacante à un.e jeune tout juste sorti d’institution afin de lui permettre de prendre son envol dans de bonnes conditions ? Dans ce cadre, le SLJ peut se porter garant. Plus d’infos auprès de Marinette Dupont[20].

Conclusion

L’équipe du CALepin a découvert le monde des institutions un peu par hasard, en s’intéressant aux publics- cibles de l’opération Boîtes à KDO. Plus qu’un sujet de société, c’est tout un monde à part entière qui s’est offert, ouvert à nous. Des bouleversantes pouponnières aux institutions qui accompagnent tant bien que mal les futurs adultes de demain dans leur émancipation en passant par les SRG qui tentent de joindre les deux bouts pour aider au mieux les enfants et adolescents à passer cette étape de vie pleine de turbulences, nous avons été à chaque fois estomaqués par l’énergie et la passion que les directions et les éducateur.trice.s mettent au quotidien dans leur métier.

Aucune période de la vie ne semble aisée lorsqu’on grandit en institution. Les plus petits doivent composer avec des parents qui sont absents, parfois temporairement, plus souvent sur le long terme. La priorité des équipes à ce moment-là : les sécuriser au niveau affectif pour les rendre les moins bancals possible pour les années à venir. Durant l’enfance-adolescence, la scolarité devient une priorité pour nombre de directions. Les jeunes, eux, s’interrogent fortement sur le sens de leur vie – vivre dans une institution parfois H24 –alors qu’ils sont en pleine construction d’eux-mêmes. A 16 ans, c’est déjà l’heure d’apprendre à voler de ses propres ailes alors qu’ils ne savent bien souvent même pas vers quels horizons s’envoler où poser leurs valises.

Toute cette année, nous avons vu combien la vie des enfants placés ressemble à un véritable parcours du combattant, du berceau à la majorité et encore bien après. Si le secteur de l’Aide à la Jeunesse et ses acteurs s’échinent à remplir leurs missions, force est de constater que ces jeunes fragilisés ne parviennent pas à compenser l’injuste distribution des cartes qui a été opérée dès leur naissance. Heureusement, certains services existent et tentent, par leurs actions, de rebattre les cartes et de changer la donne.

Si nous, particuliers, ne sommes pas toujours en mesure de rendre la société plus juste pour les jeunes fragilisés, il ne dépend que de nous de poser un regard plus bienveillant, plus humain sur leurs parcours cabossés ; de soutenir financièrement ou matériellement ceux qui les aident en première ligne ou encore de leur tendre la main pour les accompagner dans des étapes-clés de leur vie.

Bibliographie

[1] Les causes peuvent être multiples et sont les mêmes que celles qui justifient le placement : mésententes, précarité, problèmes psychologiques voire psychiatriques chez un/les parent(s), assuétudes…

[2] Propos recueillis dans le cadre d’une interview réalisée le 12 octobre 2021.

[a] « Le processus d’autonomisation des jeunes », Les cahiers de l’action, Elsa Ramos, 2011.

[b] Idem.

[c] Idem.

[3] Propos issus d’une interview réalisée le 6 juillet 2021.

[4] Propos issus d’une interview réalisée le 1er juin 2021.

[5] Propos issus d’une interview réalisée le 12 octobre 2021.

[6] Le montant des subsides accordé chaque mois pour la mise en autonomie des adolescents environne les 900 euros.

[7]Autrement dit, du financement participatif.

[8] Propos recueillis dans le cadre d’une interview réalisée le 12 octobre 2021.

[9] Propos issus d’une interview réalisée le 6 juillet 2021

[10] Nous reprenons ici les différents services dont nous avons eu vent lors de nos interviews ou que nous avons trouvées via nos recherches et lectures. Cette liste est par définition incomplète.

[11] Plus d’infos sur : www.faoh.be

[12] Propos recueillis dans le cadre d’une interview réalisée le 9 novembre 2021.

[13] « Grand recensement urbain des sans-abris à Namur et Charleroi : plus de jeunes, en rupture familiale », Fouya et S. Morgen, site de la RTBF, 29 octobre 2021.

[14] Idem.

[15] Idem.

[16] Idem.

[17] Idem.

[18] Propos issus d’une interview réalisée le 1er juillet 2021.

[19] On pense par exemple au fait d’emmener/aller chercher un jeune à son activité sportive le mercredi après-midi.

[20] Via l’email : info@gmail.com