Depuis quelques années, des voix s’élèvent pour dénoncer les violences gynécologiques et obstétricales [1]. Une libération de la parole des femmes survenue après des affaires ayant fait grand bruit, comme « Me too », « Paye ton utérus » ou encore « Paye ton gynéco ». En filigrane, les mêmes revendications : de l’information bien dosée, de l’écoute, du respect et de la bienveillance. Qu’entend-on par les termes de violences obstétricales ? A quelles réalités font-elles référence ? Suite à un appel à témoins, quatre mamans ont accepté de témoigner sur le sujet des violences obstétricales. Voici, entre autres, leurs témoignages [2].

Décollement des membranes surprise, péridurale posée de manière prématurée et surdosée, mise en place d’une perfusion d’ocytocine sans accord préalable, prise en charge tardive d’une hémorragie de la délivrance [3], interdiction de boire durant la fin de l’accouchement… Charlotte en a vu des vertes et des pas mûres pour la naissance de Gaspard, son premier enfant né en juin 2018. « Je ne comprends rien à ce qui m’arrive, à ce qui s’est passé. Je suis épuisée, j’ai l’impression d’être à moitié morte. J’ai du mal à profiter de mon bébé. J’ai l’impression que c’est de ma faute », déclare cette jeune maman de 33 ans. Et les jours qui suivent ne se passent guère mieux. « Je n’ai plus de force et suis blanche comme un linge. Une hémorragie de la délivrance m’a fait perdre beaucoup de sang. On va donc me mettre des perf’ de fer et je vais sans doute rester hospitalisée deux jours de plus. On nous dit que ça doit venir du fait que mon bébé est grand et que le travail était long. On ne me dit pas que l’ocytocine de synthèse a également pu jouer un rôle là-dedans, ni que la non-réaction de l’assistant peut expliquer une aussi grande perte de sang. La gynéco nous envoie une psy pour mon compagnon qui doit être choqué par ce qui s’est passé. Il l’était. Et moi là-dedans ? Je ne m’en rends pas encore compte mais je suis clairement traumatisée. »

Des récits comme ceux-là pullulent depuis quelques années sur les forums qui laissent l’occasion aux femmes de s’exprimer sur ce qui devait être le plus beau jour de leur vie. Les ouvrages traitant des violences obstétricales se font eux aussi plus nombreux depuis l’affaire Weinstein et l’émergence du mouvement #MeToo [4]. Juriste de formation, féministe et gestionnaire du blog « Marie accouche-là », Marie-Hélène Lahaye définit les violences obstétricales comme « tout comportement, acte, omission ou abstention commis par le personnel de santé, qui n’est pas justifié médicalement et/ou [5] qui est effectué sans le consentement libre et éclairé de la femme enceinte ou de la parturiente » [6].

Une définition dense

Selon une récente étude menée par la chercheuse Léa Champagne [7], 7 mères belges francophones sur 10 présentent leur accouchement comme une épreuve médicale pénible, voire dramatique. La moitié d’entre elles parle même de « violences obstétricales ». Un terme encore difficilement accepté par certains acteurs du monde médical mais qui semble faire l’unanimité du côté de certaines mamans. Qu’entend-on par ce terme ? Selon Marie-Hélène Lahaye, cette définition contient quatre éléments constitutifs [8] :

- « Tout comportement, acte, omission ou abstention » : cette énumération couvre l’ensemble des événements qui peuvent se produire dans une maternité ou lors d’une consultation. Il ne s’agit pas uniquement d’actes posés, mais aussi de l’attitude du personnel soignant, les mots déplacés qu’il utilise, le manque de respect, l’infantilisation de la femme, la violence psychologique en général. S’ajoutent l’omission et l’abstention qui visent l’absence de réaction ou d’acte face à une demande de la parturiente, la négation de son ressenti, la non prise en compte de sa douleur, de ses besoins ou souhaits particuliers.

- « Commis par le personnel de santé » : ces termes visent l’ensemble du personnel (obstétricien.ne.s, sages-femmes, médecins, infirmier.e.s, pédiatres, anesthésistes, aides-soignant.e.s, etc.).

- « Pas justifié médicalement » : il s’agit d’une référence à l’Evidence Based Medecine (EBM), la médecine basée sur des preuves scientifiques, c’est-à-dire l’utilisation consciencieuse et judicieuse des meilleures données (ou preuves) actuelles de la recherche clinique dans la prise en charge personnalisée de chaque patient. Cette référence à l’EBM permet de considérer que tout acte justifié – non pas par des données scientifiques – par des propos du type : « c’est ce qu’on m’a appris pendant mes études », « c’est le protocole », « c’est pour faciliter l’organisation du service », « ça permet au gynécologue d’être plus confortablement installé, de mieux voir ou mieux contrôler la situation », « ici, on ne prend aucun risque » … représentent de la violence obstétricale.

- « Le consentement libre et éclairé de la parturiente » : ces mots renvoient à la loi Kouchner [9]. Toute atteinte au corps sans le consentement de la personne est une violence. Quand cette atteinte est faite au sexe, il s’agit même d’une agression sexuelle, voire d’un viol. Les termes « libre et éclairé » impliquent une information préalable de la part du professionnel, un dialogue entre le médecin et la future mère, un échange d’informations pour que la parturiente puisse donner son consentement de façon lucide, et en l’absence de toute pression, menace et autre procédé afin que le consentement soit libre.

Une série d’actes très divers

Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (FR) dresse une typologie de 6 types d’actes sexistes relatifs au suivi gynécologique et obstétrical :

- La non prise en compte de la gêne de la patiente, liée au caractère intime de la consultation. Exemple : « Le gynéco qui tient absolument à ce qu’on se mette entièrement nue pour une écho du 2e trimestre de grossesse. » [10]

- Les propos porteurs de jugements sur la sexualité, la tenue, le poids qui renvoient à des injonctions sexistes. Exemples de propos tenus par des gynécologues [11] : « A la visite post accouchement : “Vous étiez plus jolie la dernière fois que je vous ai vue”. »

- Les propos /injures sexistes. Témoignage : « Lors de la visite préalable chez l’anesthésiste : “la péridurale c’est pour les femmes qui croient qu’avoir un enfant c’est la même chose que jouer à la poupée”. » [12]î Les actes (intervention médicale, prescription, etc.) exercés sans recueillir le consentement ou sans respecter le choix ou la parole de la patiente. Par exemple : « Pendant mon accouchement, au moment de l’arrivée du bébé, j’entends un bruit qui me surprend un peu, comme un bruit de ciseaux. Je demande, sans inquiétude particulière : “qu’est-ce que c’est ce bruit ? ”. On me répond “rien du tout, ne vous en faites pas, ne vous occupez pas de ce qu’on fait”. C’était l’épisiotomie. Je n’ai rien contre, j’aurais juste aimé être informée. » [13]

- Les actes ou refus d’actes non justifiés médicalement. Exemple : « Les douleurs étaient insupportables. Je suis allée voir ma gynéco quelques temps après en lui parlant de ces douleurs. Elle m’a auscultée et m’a expliqué le fameux “point du mari” [14], me disant que là, c’était tellement serré qu’il faudrait m’opérer pour réparer. » [15]

- Les violences sexuelles (harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol). Témoignage : « Mon gynéco m’a dit une fois : “votre col de l’utérus doit être parfait pour la levrette”.» [16]

Cette typologie se base sur des témoignages recensés sur les réseaux sociaux, dans les médias et les publications récentes sur le sujet. Par manque de place, il ne nous est pas possible dans ce dossier d’illustrer l’ensemble des formes que peuvent prendre les violences obstétricales. Mais l’aperçu que nous en avons fait ici montre bien que celles-ci peuvent à la fois relever du psychique et du physique, ce qui en fait un sujet au spectre très large.

Des conséquences à tous les niveaux

Parce qu’elles portent à la fois sur les pans physique et psychique, les violences obstétricales peuvent causer de sérieux dégâts à ces deux niveaux chez celles devenues fraîchement mamans. « Les conséquences sont d’abord les douleurs, très fortes », développe Marie-Hélène Lahaye dans une interview accordée au Soir [17]. « Une épisiotomie mettra plus de temps à cicatriser qu’une petite déchirure naturelle. Cela peut ainsi prendre plusieurs mois avant que des relations sexuelles soient à nouveau possibles. Enfin, beaucoup de femmes témoignent d’une atteinte à l’estime de soi. » Lors de son intervention dans une émission consacrée aux violences obstétricales sur BX1 [18], Michèle Warimont, sage-femme depuis plus de 30 ans, a évoqué l’impact de certains gestes sur l’enfant mais aussi sur la relation que ce dernier tisse avec sa mère : « Quand on parle de déclenchement de convenance [19] injustifié, on sait que cela double le risque de césarienne chez une primipare [20], avec des accouchements instrumentés… C’est ce qu’on appelle la cascade d’interventions. Pour le corps d’un bébé, c’est traumatique, et cela les ostéopathes le voient. Ça l’est également pour la relation mère/enfant qui s’installe. Si la maman a l’impression d’avoir été violentée – certaines disent même violées – au moment de l’accouchement, chaque fois qu’elle regarde son enfant, elle se reconnecte à ce traumatisme-là. Ce sont les pédopsychiatres qui nous ont interpellés en tant que soignants, quand ils voyaient les séquelles dans la relation mère/enfant. Ils disaient aux mères’ racontez moi votre accouchement’, et c’est là que les femmes déposaient tout ce qu’elles avaient vécu. Les pédopsychiatres comprenaient à ce moment-là ce qui dysfonctionnait dans la relation. » [21]

Sur les quatre femmes que nous avons interrogées dans le cadre de ce dossier, trois affirment que leur accouchement a eu un impact sur leur estime d’elles-mêmes. Elles sont également trois sur quatre à déplorer que cet événement a eu des conséquences sur la relation avec leur enfant. Enfin, elles sont toutes d’accord pour dire que cela a également dégradé la relation avec leur compagnon/ mari ainsi que leur sexualité. D’après les lectures que nous avons pu réaliser, certaines femmes ayant vécu des violences obstétricales ressentent également un sentiment de culpabilité. « Cette inversion de la culpabilité est une constante dans les mécanismes des violences sexistes et sexuelles : les femmes se reprochent de n’avoir pas su repousser un geste ou répondre à une remarque humiliante » [22], peut-on lire dans un récent rapport du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes. Dans les cas les plus graves, les violences obstétricales peuvent causer un syndrome de stress post-traumatique après l’accouchement, « un état se caractérisant par le développement de symptômes spécifiques faisant suite à l’exposition à un événement traumatique dans un contexte de mort, de menaces de mort, de blessures graves ou d’agression sexuelle » [23]. Tout comme les soldats à leur retour de conflits ou les victimes d’attentats, les mères peuvent elles aussi ressentir ce type d’angoisse. En Belgique, elles sont chaque année entre 1 à 6% à être dans ce cas [24]. Selon l’Institut de Recherche & d’Action pour la Santé des Femmes (IRASF), « ce syndrome n’est pas la conséquence de gestes “mal vécus” mais de gestes violents sur le corps, inutilement rendus douloureux, et qui ne correspondent pas aux préconisations actuelles de la science » [25]. « Bien qu’il existe tout de même des facteurs de vulnérabilité – un passé traumatique, un isolement, une situation psycho-sociale défavorable – n’importe quel profil peut être touché », souligne un article publié sur le site de Madame Figaro [26]. En cause : le décalage entre le scénario de l’accouchement imaginé par la femme et celui vécu le jour J. « En clair, si l’on s’attend à avoir une procédure compliquée et que cela se produit, on est protégée. Mais si l’on a des attentes irréalistes, un décalage trop important entre ses repères et l’événement réel, on a plus de symptômes psychopathologiques. Bien sûr, si l’on ajoute à cela des situations compliquées, comme un accouchement prématuré ou très instrumentalisé par exemple, le trouble sera plus élevé. » [27]Enfin, une étude menée en 2013 en Grande-Bretagne [28] a montré qu’une expérience traumatique de l’accouchement peut avoir des conséquences néfastes sur le long terme, notamment sur l’identité, la relation à soi et aux autres. Sur le plan physique, les femmes violentées lors de leur accouchement peuvent souffrir « de séquelles plus ou moins invalidantes qui auront des répercussions à court, moyen et long terme sur la qualité de leur vie, comme celle de leur bébé et de leur famille proche » [29]. L’IRASF recense, entre autres, des « séquelles fréquentes au niveau du périnée suite à des épisiotomies plus ou moins justifiées et plus ou moins bien réalisées, des lésions périnéales avec de fortes douleurs quotidiennes et très contraignantes (qui empêchent ces femmes de mettre un pantalon, de supporter un slip, de s’asseoir) » [30].

Evitement et errance médicale

Outre les conséquences physiques et relationnelles mentionnées précédemment, les « nouvelles » mamans qui ont traversé un accouchement traumatisant peuvent parfois négliger leur propre santé. « Les violences obstétricales amènent possiblement à éviter le système de santé, voire à s’en méfier [31][…] ». Les conséquences peuvent être : « l’éloignement de la femme de son suivi gynécologique ; une absence de suivi dans le cadre d’une future grossesse – donc un dépistage non optimal des complications fœto-maternelles -, voire un relation conflictuelle avec les soignants à cette occasion. » [32] Anne Evrard, co-présidente du Collectif Interassociatif Autour de la Naissance (CIANE), va plus loin : « Beaucoup de femmes que nous accompagnons n’ont plus du tout de suivi médical au long court car cela réactive le traumatisme. Pour exemple, j’ai accompagné une jeune femme qui, après son accouchement traumatique, faisait suivre son bébé, mais ne se faisait absolument plus suivre pour son asthme. Je pense aussi à une jeune femme qui a accouché il y a quatre ans et n’a vu aucun médecin depuis. Elle n’a plus aucun suivi gynécologique et ne va même plus voir de dentiste.» [33] En Belgique comme en France, il reste à l’heure actuelle extrêmement difficile de faire constater des séquelles physiques dues à un accouchement avec violence(s) obstétricale(s). Elodie nous a confié avoir voulu reparler du ressenti de son accouchement avec son gynécologue lors de la visite postnatale mais ce dernier « a nié ce qu’il s’était passé et a menacé de briser la carrière de la sage-femme indépendante qui m’accompagnait ». Survient alors souvent une période d’errance médicale où aucun diagnostic n’est posé et donc aucune prise en charge mise en place. Un constat qui s’est vérifié chez nos quatre mamans interviewées car aucune d’entre elles n’est allée consulter un psychologue dans la foulée. Charlotte est bien allée voir un psychologue, mais un an après la naissance de Gaspard. Quant à Elodie, elle a entamé un suivi chez une sage-femme et une praticienne en médecine chinoise quand elle envisageait d’avoir un 2e enfant. Même si aucune des femmes de notre « échantillon » n’a souhaité déposer plainte contre l’établissement hospitalier dans lequel elle a accouché, bénéficier d’un constat de médecine légal dans les plus brefs délais aurait pu leur permettre de constituer, si elles le souhaitaient, un dossier juridique dans le but d’obtenir réparations auprès des instances juridiques concernées.

Des violences qui ne datent pas d’hier

S’il est intéressant de comprendre en quoi consistent les violences que subissent les femmes dû au fait d’être des femmes, il l’est tout autant d’en connaître leurs origines. Dès l’Antiquité, plusieurs philosophes et médecins (Hippocrate, Aristote, Platon, Galien) ont construit une mythologie autour de la « fragilité » féminine qui a, pendant de nombreux siècles, alimenté les discours scientifiques liés à la gent féminine. A l’époque, l’homme était perçu comme l’archétype du corps sain et la femme comme celui du corps malade. « Selon Platon, la femme était, dans l’ordre de la nature, une créature défectueuse et inférieure que le créateur avait destiné à la propagation de l’espèce » [34], lit-on sur le site d’Arkhé, une maison d’édition « impertinente ». Dans l’acte de la génération, la femme était, selon Platon, « un simple réceptacle passif qui apportait non pas de la semence, mais une matière inerte et moins élaborée qui la rendait impuissante à concevoir la vie. Dans sa théorie, c’est donc à l’homme que revenait le pouvoir créateur : la femme n’y exerçait qu’un rôle mineur et inférieur. » [35] Quant à Claude Galien, médecin grec ayant fondé quelques grands principes de base de la médecine occidentale, il perpétua cette misogynie en affirmant que « le mélange de froid et d’humide débilitait les individus en imprimant une mollesse extrême dans leur corps, leur cœur et leur esprit » [36]. Incomber « l’humide » à la femme en faisait donc un être à la fois menaçant et menacé dans une civilisation gréco-romaine dominée par la notion de virilité. L’Antiquité a nourri le Moyen Âge et la Renaissance de cette mythologie médicale machiste. Rien qu’entre 1430 et 1630, le vieux continent a tenu 110.000 procès en sorcellerie, dont 48% se sont soldés par une condamnation à mort. Au 18e siècle, époque dite éclairée des Lumières, c’est l’apogée de la chasse aux sorcières. Sans compter les exécutions privées et les lynchages… « Dans les foyers sans enfants, la femme était communément accusée de sorcellerie car l’impuissance de l’homme était inconcevable à l’époque. » [37] La majorité des sorcières étaient en réalité des sages-femmes et autres guérisseuses. « Elles étaient pourchassées car elles détenaient une pharmacopée et des savoirs ancestraux que les théologiens, qui tentaient, en pleine Renaissance, d’établir les fondements de la science et du savoir, ne reconnaissaient pas. » [38]Cette catégorie de femmes étant des hérétiques, elles devaient donc être persécutées. Une façon pour les hommes et les institutions de mettre la main sur ces savoirs ancestraux dont les femmes étaient jusque-là les seules détentrices. « Une prise de pouvoir institutionnelle et patriarcale qui commence seulement à être remise en cause » [39], indique Sylvia Federici, philosophe.

Les femmes dépossédées de leurs savoirs

Même si les bûchers sont interdits en 1682 par Louis XIV, des femmes continuent à être exorcisées. Les plus « atteintes » finissent à l’asile, livrées à elles-mêmes. « A partir du 17e siècle, les nobles et les bourgeoises recourent aux services de chirurgiens accoucheurs, qui développent des techniques d’intervention : forceps, césariennes… Parallèlement, une véritable formation de sages-femmes est mise en place à partir de 1760 pour remplacer les matrones » [40], ces femmes expérimentées qui aidaient les mères à accoucher à la maison, « Ni césarienne, ni anesthésie possible : l’accouchement est douloureux et dangereux, puisque le taux de mortalité atteint 1 % à 2 % » [41]. A une époque où l’hôpital est considéré comme un mouroir à cause du manque d’hygiène qui y règne, seules les plus démunies ou isolées y accouchent, le reste des femmes accouchant à la maison. Le 19e siècle était une époque extrêmement misogyne qui a vu apparaître des maladies prétendument féminines telles que l’hystérie [42] et la nymphomanie [43]. En réalité, celles-ci étaient le fruit de l’imagination débordante de certains médecins et surtout de la méconnaissance – et du manque d’intérêt – de la science de l’époque pour le fonctionnement du corps féminin. Les années 1950 sont un tournant important dans l’histoire médicale puisque l’invention des antibiotiques et de la stérilisation font littéralement chuter la mortalité maternelle en Occident. L’hygiène à l’hôpital s’améliorant, l’accouchement à l’hôpital se généralise. « Les femmes, quant à elles, sont incitées à écouter le discours du médecin, de l’expert, et plus celui de leur mère », relate Marie-Hélène Lahaye [44]. Le 19esiècle est de ce fait celui où l’on observe une rupture dans la transmission des informations relatives au corps féminin et à son mode de fonctionnement entre les femmes. « La médecine moderne (alors dominée par des hommes, NDLR) s’est emparée de ce savoir féminin et a créé une sorte d’idéologie du bien accoucher », explique en substance Catherine Markstein dans sa conférence gesticulée « La place n’était pas vide ». Dans les années 1950, quelques petites maternités de proximité gérées par les sages-femmes subsistent encore mais, dans les hôpitaux, « les médecins règnent en maîtres et transmettent le principe que mettre au monde est une pathologie » [45]. Une perception encore valable de nos jours selon Marie-Hélène Lahaye : « On fait croire aux femmes qu’elles ne sont pas capables d’accoucher toutes seules, alors que dans uniquement 10 % des accouchements une intervention médicale est utile. Avant le 20e siècle, les femmes donnaient naissance en pleine puissance, où et quand elles le voulaient. Au fur et à mesure, elles sont devenues de plus en plus passives, on leur a imposé de s’allonger sur le dos, on a eu recours à plus de chirurgie. On pourrait dire qu’on est passé de l’accouchement féminin, à l’accouchement masculin, caractérisé par la mainmise des hommes ! Je souhaite évidemment que les femmes bénéficient de plus de confort, notamment grâce à la péridurale, mais il faut combattre le discours selon lequel le corps de la femme n’est pas apte à fonctionner sans une aide médicale. La grossesse n’est pas une maladie. » [46]

Accoucher sans douleur

En un siècle, d’énormes progrès ont été réalisés pour réduire la mortalité en couches, mais l’accouchement en tant que tel demeure douloureux. Au 19esiècle, des premiers essais de soulagement chimique sont réalisés. En 1952, l’obstétricien Fernand Lamaze, célèbre à l’époque, importe à la maternité des Bluets (Paris) des techniques psychologiques observées en URSS pour pouvoir accoucher sans douleur. La méthode psychoprophylactique est née. Cette technique non médicamenteuse consistait à expliquer aux femmes les événements qui se déroulaient dans leur corps au moment de l’accouchement. Pour soulager leur douleur, elles étaient invitées à réaliser des exercices. Efficace en soi mais pas sur toutes les femmes, l’accouchement sans douleur laisse la place au début des années 1980 à l’anesthésie péridurale. Cette injection permet aux femmes de réduire considérablement les douleurs de l’accouchement tout en restant conscientes. Une partie des féministes y voit une vraie libération et l’engouement est rapide : le taux de péridurale s’envole en l’espace de quelques années.

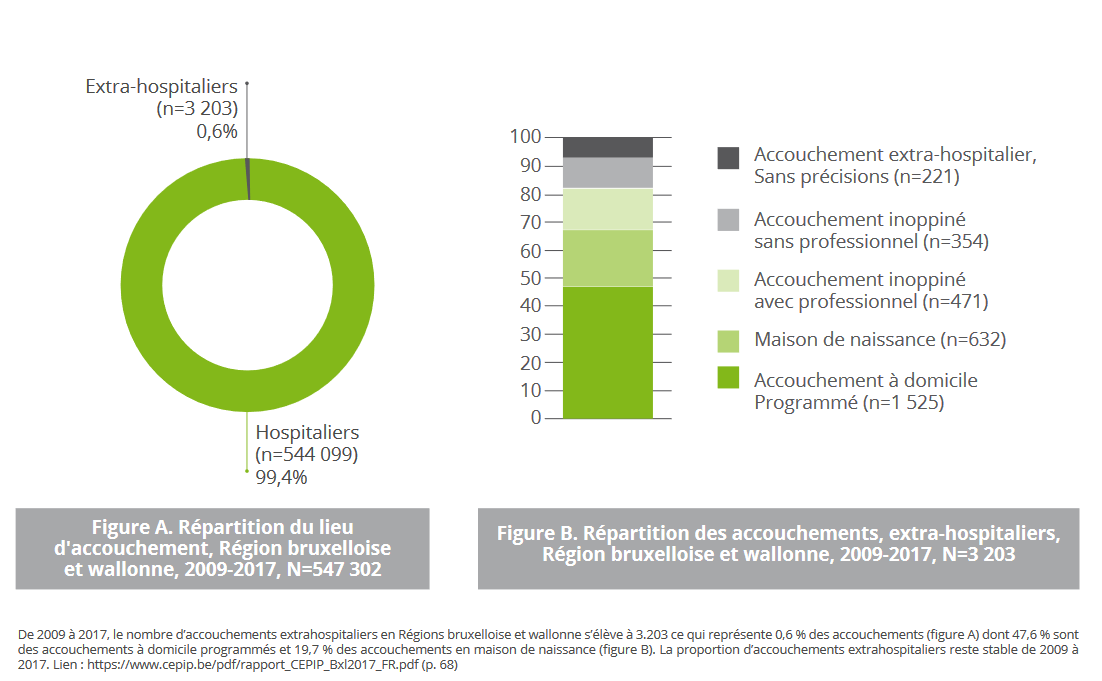

Depuis les années 1960, accoucher à l’hôpital est devenu la norme puisque, de nos jours, plus de 99% des naissances y ont lieu (voir graphique ci-dessus). En Wallonie, en 2018, près de 80% des femmes ont par ailleurs opté pour la péridurale [47]. A mi-chemin entre les hôpitaux et le domicile, les gîtes [48] et maisons de naissance [49] font encore figure d’ovnis en Wallonie et à Bruxelles puisqu’on en dénombre seulement six. Depuis 2014, la Plateforme pour une naissance respectée [50] – qui regroupe citoyens, usagères, parents, professionnels de la santé, associations et féministes – rappelle le droit des femmes à choisir les circonstances de leur accouchement dans l’intérêt des nouveau-nés, des mères et de leur partenaire.

Quels droits ?

Si l’Hexagone possède la loi Kouchner, le plat pays possède lui aussi une loi reprenant les droits du patient. Etablie le 22 août 2002, elle oblige les médecins à informer leurs patients et à obtenir leur consentement. Selon la journaliste du Vif Mélanie Geelkens [51], seuls 25% des professionnels de la santé en connaissent les implications. Voici, en substance, les points principaux que comprend cette loi :

- Le respect de l’intimité. Seules les personnes dont la présence est justifiée peuvent assister aux soins, examens et traitements (article 10). « Ainsi, pendant les examens gynécologiques ou l’accouchement, la patiente peut demander aux praticiens en formation ou autres praticiens qui ne sont pas directement concernés de quitter la pièce. » [52] Le praticien doit quant à lui informer au préalable la patiente de leur présence et demander préalablement son accord sur la présence de praticiens en formation. « Il n’est pas question de la mettre face au fait accompli. » [53]

- Des prestations de qualité. L’article 5 de la loi stipule que « le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans qu’une distinction d’aucune sorte ne soit faite » [54]. Une prestation de qualité signifie que le praticien doit se comporter de manière responsable, c’est-à-dire veiller au respect de la norme générale de prudence et se conformer à l’état actuel des connaissances scientifiques. Le droit à la non-discrimination est également consacré par la loi (respect des valeurs morales, culturelles et des convictions religieuses et philosophiques de quelque nature que ce soit).

- Information et consentement. L’article 8 de la loi est formel : « Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable. » [55] Les informations devant être fournies afin d’emporter l’adhésion de la patiente concernent « l’objectif, la nature, le degré d’urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l’intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières ». [56] Ces informations doivent être données au préalable, en temps opportun et dans un langage clair et compréhensible afin de permettre à la patiente non seulement d’assimiler l’information mais aussi de consulter un autre praticien si elle le souhaite. La patiente a le droit de refuser ou de retirer son consentement pour une intervention ou un acte médical. De plus, ce refus doit être respecté tant qu’elle ne l’a pas révoqué. Toutefois, dans les cas d’urgence et lorsqu’il y a incertitude sur l’existence d’une volonté exprimée au préalable par la patiente ou par son représentant (personne de confiance), le praticien réalise toute intervention nécessaire. L’article 11 bis relatif au droit à la prise en charge de la douleur stipule par ailleurs que : « Toute personne doit recevoir de la part des professionnels de la santé les soins les plus appropriés visant à prévenir, écouter, évaluer, prendre en compte, traiter et soulager la douleur. » [57]

Conclusion

Nous l’avons vu tout au long de ce dossier : la question des violences obstétricales – et gynécologiques de manière générale – est dense et éminemment subjective. Pour autant, il est clairement possible d’objectiver la kyrielle de réalités que vivent les femmes de nos jours lors de leurs accouchements. Subir une épisiotomie par surprise ou sans avoir donné son « feu vert » n’est pas normal. Etre interdite de boire pendant des heures – qui plus est parfois avec un masque en ces temps de Covid-19 – alors qu’on met un enfant au monde n’est pas normal. Il relève de la mission du corps médical d’informer en temps et en heure la parturiente et de recueillir son consentement autant que cela soit possible. L’urgence médicale n’est pas une excuse pour bannir les droits des patientes. Il revient également aux patientes – pour autant qu’elles le souhaitent – de prendre leur grossesse et accouchement en main, de s’informer sur leurs droits pour devenir à nouveau actrices, autant que faire se peut, de ce moment unique – et espérons-le positif – dans une vie. Si, depuis 2014, des pionnières ont ouvert la voie pour libérer la parole des femmes, il reste à ces dernières la (lourde) tâche de se réapproprier leur propre corps et les connaissances qui vont avec. Pour peu qu’elles en aient l’envie. Car toute la question des violences obstétricales – et gynécologiques – est de pouvoir laisser aux femmes le choix d’avoir (ou pas) des enfants, de réaliser (ou pas) des examens pendant leur grossesse, de déterminer le lieu dans lequel elles se sentiront à l’aise de mettre au monde leur bébé, d’opter pour la position qui leur convient pour accoucher, d’allaiter (ou pas) leur enfant… Le CALepin se (re)penchera prochainement sur le sujet des violences gynécologiques et obstétricales en abordant notamment les différentes alternatives qui s’offrent aux femmes en la matière. Nous mettrons également en avant quelques pistes de solutions qui gagneraient à être développées dans le domaine médical. Enfin, nous dresserons un bref aperçu des méthodes qui existent de nos jours pour se réapproprier les connaissances liées au corps féminin, dans l’idée de déboucher sur une relation patiente/médecin plus horizontale et égalitaire.

Annabelle Duaut

Cet article est issu du CALepin #99, septembre 2020

Bibliographie

[1] Qui se rapportent à la maternité et à l’accouchement.

[2] Vu la densité du sujet, les violences gynécologiques seront notamment traitées dans un dossier ultérieur du CALepin qui viendra clôturer le sujet des violences obstétricales.

[3] Ultime phase de l’accouchement, la délivrance correspond à l’expulsion du placenta, mais aussi des membranes amniotiques et du cordon ombilical. On parle d’hémorragie de la délivrance lorsque les artères alimentant le placenta ne se referment pas correctement et continuent de saigner.

[4] Le mouvement #MeToo est un mouvement social encourageant la prise de parole des femmes, dans le but de faire savoir que le viol et les agressions sexuelles sont plus courants qu’on ne le croit. Il a débuté en 2007 et est particulièrement connu depuis octobre 2017, suite à l’affaire Weinstein.

[5] « Et/ou » dans la définition permet de couvrir l’ensemble des situations, notamment celle où un acte médicalement nécessaire est posé sans le consentement de la parturiente, ou un acte médicalement non nécessaire mais souhaité par la future mère lui est refusé.

[6] « Qu’est-ce que la violence obstétricale ? », blog « Marie accouche-là », Marie-Hélène Lahaye, 9 mars 2016.

[7] « La naissance respectée au 21e siècle », Léa Champagne, Centre d’Expertise et de Ressources pour l’Enfance ASBL, septembre 2017.

[8] « Qu’est-ce que la violence obstétricale ? », blog « Marie accouche-là », Marie-Hélène Lahaye, 9 mars 2016.

[9] La loi du 4 mars 2002 (loi Kouchner) consacre, en France, deux principes étroitement liés l’un à l’autre : le consentement libre et éclairé du patient aux actes et traitements qui lui sont proposés, et son corollaire, le droit du patient d’être informé sur son état de santé.

[10] Témoignage relayé par le HCE dans son rapport « Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical. Des remarques aux violences, la nécessité de reconnaître, prévenir et condamner le sexisme », Bousquet D, Couraud G, Collet M. Rapport n°2018-06-26-SAN-034, p. 56.

[11] Idem, p. 58.

[12] Tumbr Paye ton gynéco.

[13] Tumblr « Je n’ai pas consenti ».

[14] Techniquement, il consiste, lors de la suture d’un périnée déchiré, ou d’une épisiotomie, à faire un dernier point supplémentaire pour resserrer l’entrée du vagin, et permettre, lors de l’intromission de Monsieur, un plaisir accentué. Le « point du mari » n’est rien d’autre qu’une mutilation sexuelle.

[15] Tumbr Paye ton gynéco.

[16] Page Facebook de l’émission « Sur les docks », France Culture.

[17] « L’épisiotomie interpelle de plus en plus », Elodie Bloggie, Le Soir, 29 juillet 2017.

[18] « Violences obstétricales : quelles réalités derrière cette expression controversée ? », BX1, 1er novembre 2017.

[19] Il peut s’agir d’une question de confort psychologique ou professionnel pour la mère, ou alors, de prévoir l’accouchement dans la journée, au moment où les équipes obstétricales sont au complet.

[20] Femme accouchant pour la première fois.

[21] Pour des raisons de syntaxe et de bonne compréhension, les propos de Michèle Warimont ont été parfois légèrement remaniés, tout en veillant à conserver le sens de ses propos initiaux.

[22] « Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical. Des remarques aux violences, la nécessité de reconnaître, prévenir et condamner le sexisme », Bousquet D, Couraud G, Collet M. Rapport n°2018-06-26-SAN-034, p. 43.

[23] Idem.

[24] « Le post-partum, cette période de grande vulnérabilité des femmes », M.H. Lahaye, RTBF.be, 17 février 2020.

[25] IRASF, « Préconisations provisoires de l’IRASF contre les violences obstétricales et gynécologiques », octobre 2017, p. 12.

[26] « L’accouchement, comme la guerre, peut entraîner un état de stress post-traumatique », Ophélie Ostermann, site de Madame Figaro, 22 juin 2018.

[27] Idem.

[28] Fenech, Giliane, Thomson, Gill. « Tormented by ghosts from their past : a meta-synthesis to explore the psychosocial implications of a traumatic birth on maternal well-being », Midwifery, n°30, 5 décembre 2013, p. 185-193.

[29] IRASF, « Préconisations provisoires de l’IRASF contre les violences obstétricales et gynécologiques ». Octobre 2017, p.12.

[30] « Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical. Des remarques aux violences, la nécessité de reconnaître, prévenir et condamner le sexisme », Bousquet D, Couraud G, Collet M. Rapport n°2018-06-26-SAN-034, p. 44.

[31] « Emergence du problème des violences obstétricales : point de vue des patientes », mémoire de Mathilde Delespine, 2019.

[32] « Violences obstétricales, le point de vue des usagères », Anthony Garcia, Sages-femmes, volume 19 n°1, janvier-février 2020.

[33] « Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical. Des remarques aux violences, la nécessité de reconnaître, prévenir et condamner le sexisme », Bousquet D, Couraud G, Collet M. Rapport n°2018-06-26-SAN-034, p. 44.

[34] « Quand Aristote invente le mythe scientifique du sexe faible », site internet d’Arkhé.

[35] Idem.

[36] Idem.

[37] « La chasse aux sorcières n’est pas le fait du Moyen-Age… », site de France Inter, Marie Mougin, 4 décembre 2018.

[38] Idem.

[39] « Femmes & santé – Violences obstétricales, maternité et self-help », Florence Laffut, Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion, décembre 2017, p. 9.

[40] « Comment la naissance est devenue un acte médicalisé », Le Monde.fr, 30 août 2017.

[41] Idem.

[42] On a longtemps supposé que ce trouble psychologique découlait des déplacements de l’utérus (« hysteros » en grec). Il a été mis à jour que l’hystérie touche aussi bien les hommes que les femmes.

[43] Pour calmer les ardeurs de la nymphomane, on ne trouvait parfois rien de mieux à l’époque que de lui retirer clitoris, ovaires ou utérus. En 1870, Jean-Martin Charcot, jeune chef de service à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, étudia le discours, la mémoire et le fonctionnement mental des hystériques. Selon Charcot, ce trouble n’avait aucune cause anatomique.

[44] Propos recueillis dans le cadre du colloque « Femmes et violences dans les soins médicaux – un traitement de défaveur ? » organisé par le CAL Namur au CHU de Namur le 27 mars 2019.

[45] « Comment la naissance est devenue un acte médicalisé », Le Monde.fr, 30 août 2017.

[46] « Utérus vagabond et règles empoisonnées : quand les médecins tentaient de parler du corps des femmes », vice.com, Belinda Mathieu, 17 mai 2018.

[47] Rapport 2018 du Centre d’Epidémiologie Périnatale, p.38.

[48] Hébergé dans une structure hospitalière et géré par des sages-femmes, le gîte de naissance permet d’accoucher dans les mêmes conditions qu’à la maison pour les grossesses à bas risque, mais dans un environnement plus « cocoon ».

[49] La maison de naissance est gérée par des sages-femmes et propose un accouchement physiologique. En cas de problème lors de l’accouchement, un transfert rapide vers l’hôpital de référence est organisé.

[50] www.naissancerespectee.be

[51] « Victime de violences obstétricales, Marie a rejeté sa fille à la naissance : ‘les sages-femmes sautaient sur mon ventre », RTL.be, 27 janvier 2019.

[52] Brochure « Touche pas à mon corps sans mon accord », Premisse ASBL, juin 2018, p. 10.

[53] Idem.

[54] Idem, p.13.

[55] Idem, p17.

[56] Idem.

[57] Idem, p.18.