Mehdi Toukabri

« Il y a eu un changement de priorité politique. Les questions environnementales ont disparu au profit des questions d’immigration. » C’est par ces mots qu’Emilie Van Haute, Professeure de sciences politiques à l’Université Libre de Bruxelles qualifiait1 le virage à droite largement entrepris par le gouvernement wallon à l’été 2024, suivi par la coalition fédérale Arizona en février 2025. Dans les deux cas, ce virage rime, entre autres, avec un abandon progressif des mesures écologiques favorisant une transition climatique au profit de réformes allant vers plus d’économie, vers plus de conservatisme. Au regard des catastrophes climatiques qui se multiplient partout sur le globe et qui ont déjà touché nos régions, ces décisions permettent de mettre en exergue une réalité palpable : le déni climatique s’est emparé de nos décideurs politiques et plus largement de notre société. Un véritable danger pour notre planète, mais aussi pour notre démocratie ou tout simplement pour nos droits fondamentaux.

Blandecques, ville française du Pas-de-Calais, est le théâtre de multiples inondations entre fin 2023 et début 2024. Plusieurs dizaines de « réfugiés climatiques » sont à dénombrer. C’est pourtant dans cette localité qu’à pu s’élever en tant que première force politique, le Rassemblement National (RN) de Jordan Bardella lors des élections européennes. La méthode : la dénonciation par l’extrême droite de l’écologie punitive des partis écologistes responsables, selon elle, des inondations. Pour échapper à sa détresse, la population a choisi de donner sa voix à celles et ceux qui surfaient sur cette vague populiste. A celles et ceux qui préféraient trouver des coupables (à savoir les partis écologistes). Une véritable rhétorique du déni, « je sais bien, … mais quand même » est à l’oeuvre. Utilisée par les politiques, elle trouve un réel écho au sein de la population. Cette rhétorique se retrouve partout où l’ultra-droite et l’extrême droite progressent. L’Allemagne est le dernier exemple en date avec une progression vertigineuse de l’AfD, devenue la seconde force politique suite aux élections législatives anticipées du mois de février dernier. Là aussi, le parti d’extrême droite a usé sans ciller de propos climato- sceptiques et remettant en cause la légitimité des mesures climatiques entreprises par le précédent gouvernement Scholz. Minimisant, de ce fait, les catastrophes climatiques qui éclatent en Europe et ailleurs, en favorisant la croissance à tout prix.

La croissance, bourreau de l’État de droit

« La place prise par le concept de croissance (et son pendant, la consommation), son caractère incontournable dans toutes les politiques économiques qui ont aujourd’hui cours dans la majorité des États du monde, le rend aisément éligible au statut d’objet fétiche. La perte de ce fétiche est proprement inconcevable, comme l’est tout scénario « sans croissance » pour les acteurs économiques et politiques du système capitaliste tel que décliné aujourd’hui. Pour l’un comme pour l’autre, cette perte est synonyme de chaos. La hargne déployée notamment sur les réseaux sociaux (ou en période de campagne électorale) contre les décroissants ou les tenants de la sobriété par certains membres de partis traditionnels, plus spécifiquement, mais pas exclusivement de droite, témoigne de cet attachement pathologique. Des objets fétiches potentiels ont émergé durant les élections : pouvoir d’achat, sécurité, immigration, etc. ». Inspiré par la philosophe française Cynthia Fleuri, Alain Geerts, chargé de projets en éducation permanente chez Canopéa, propose une vision intéressante du concept de croissance comme objet-fétiche et du tour de force du système capitaliste de transformer les citoyens en consommateur, clef de voûte de l’individualisme. « Aujourd’hui, on passe un peu d’une économie traditionnellement keynésienne, c’est-à-dire une économie dans laquelle le respect du droit était très présent, à une exacerbation et un glissement vers une économie capitaliste et financière qui tente pour pouvoir exister, pour pouvoir dominer, de faire fi du droit et des balises que la société se donne pour assurer une bonne vie à l’ensemble de ses citoyens. » Provoquant, ainsi la déstructuration, voire la destruction de l’État de droit et donc de nos libertés fondamentales.

Le care comme horizon de lutte

Le care comme horizon de lutte

Face à ces réalités liberticides imposées par le système capitaliste, la lutte devient une nécessité. Le care (prendre soin, en anglais) est vu par certain comme une manière de contrer l’individualisme grandissant. « Il faut qu’on se réapproprie ce concept de soin. Soigner l’autre qu’il soit humain ou qu’il soit issu de la nature au sens le plus large est une démarche qui nous reconnectera au monde vivant et a fortiori à un aspect plus collectif sociétalement parlant », explique Alain Geerts.

C’est aussi l’avis de Philippe Descola, anthropologue spécialiste du rapport à la nature et Professeur émérite au Collège de France, et d’Alessandro Pignocchi, ancien chercheur en sciences cognitives et en psychologie et dessinateur de BD écologiste au sein de leur livre « Ethnographies des mondes à venir ». Ils proposent de sortir du concept de naturalisme, notion forgée dans l’Europe de la fin du XVIIème siècle lorsque les civilisations occidentales ont commencé à dissocier « nature » et « culture ». Le naturalisme se définit comme étant la croyance en la nature en tant que totalité de non-humains. Et face à elle, les humains sont dans une position d’extériorité, de surplomb. La nature est donc reléguée à un système de ressources, un objet qui n’existe que pour satisfaire les désirs des humains. Pour les auteurs, « cela serait beaucoup mieux que les plantes et les animaux sortent de la catégorie passive des objets pour devenir des partenaires avec lesquels on négocie, dont on tient compte de l’avis, c’est-à-dire qu’on les subjective, on leur prête une forme d’intériorité. Mais, en parallèle à cela, nous sommes dominés par un mode de relation, en l’occurrence l’économie qui, pour exister, pour se déployer, a besoin que tout soit objectifié. » En ce compris les humains. Le système capitaliste mue tout en objets, interchangeables par le biais de la monnaie. Elle rend toute tentative de passage à un système alternatif très compliqué de par son inaltérable dépendance à l’objet.

Du care à la désobéissance civile

Pourtant des exemples alternatifs où le soin fut utilisé comme arme politique ont bel et bien existé, mais ont été violemment réprimée par les forces de l’ordre. « Si on prend, en France, Notre-Dame-des-Landes, ça a été une tentative assez médiatisée, de faire d’un lieu qui était destiné aux transports aériens extrêmement climaticides, une expérience de vie alternative où l’on hissait la nature comme notre égal. Mais on prend un risque en faisant ça. D’ailleurs, les rencontres et l’opposition de la police ont été très fréquentes et assez fortes. Sainte-Sauline étant un autre exemple français assez parlant. Essayer, aujourd’hui, de mettre sur pied une vie alternative, des modèles alternatifs, c’est prendre des risques. » Et Alain Geerts de conclure : « la question de la désobéissance civile, la question de la radicalité est extrêmement présente dans le milieu associatif. On se pose des questions sur les moyens à notre disposition pour s’opposer à une forme de dérive de notre société. Nous ici à Canopéa, le soin est essentiellement axé sur le soin à l’environnement, mais d’autres, c’est le cas de Natagora, par exemple, qui est membre de notre ASBL, c’est le soin à la nature et ça rejoint le soin aux humains. » Lutter est donc vital pour ces différents acteurs.

Conclusion

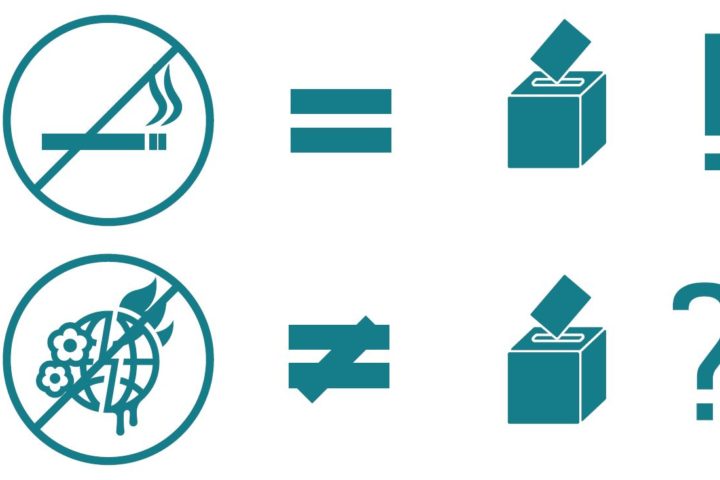

Le Centre d’Action laïque partage ces constats. Sa nouvelle campagne d’éducation permanente intitulée « La planète brûle, nos droits aussi » questionne le poids des atteintes à l’environnement et leurs conséquences sur les risques immenses quant au maintien de nos droits fondamentaux. Pour le CAL, les enjeux liés aux atteintes à l’environnement sont nombreux, mais ont été centrés au nombre de 3 :

- la justice sociale,

- l’importance du discours scientifique

- et la gouvernance démocratique de la transition écologique.

Et le CAL de préciser : « face à l’énormité des enjeux et à l’urgence de réponses politiques efficaces, le risque à terme d’un glissement de nos démocraties vers un modèle autoritariste est réel. Pour le Centre d’Action Laïque, en toutes circonstances, la qualité démocratique des décisions prises doit être garantie. C’est l’État de droit qui, reposant sur des droits et des libertés fondamentales et sur un corpus de règles, assure le caractère équitable et juste des décisions et permet l’adhésion citoyenne. Les régimes d’exception font, eux, reculer les libertés et les droits. »

A bon entendeur.

Sources :

1 « Virage à droite amorcé en Belgique francophone : un nécessaire décodage… laïque », Calepin 115, septembre 2024.