Béatrice Touaux

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, l’Europe occidentale et le Japon ont jeté les bases d’un ordre économique international fondé sur la libéralisation des échanges. Le Plan Marshall, par exemple, a permis de relancer l’économie européenne tout en ouvrant de nouveaux marchés aux produits américains. Plus récemment, la fin de la guerre froide avec l’ouverture des marchés des pays de l’Est et l’entrée de la Chine dans l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en 2001, scellant ainsi l’intégration d’un pays de plus d’un milliard d’habitants, ont fini de jeter les bases du commerce mondial.

Ce phénomène n’est certes pas nouveau car depuis l’antiquité, les routes commerciales, comme la Route de la soie, reliaient déjà l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Mais la mondialisation contemporaine se distingue par sa rapidité, son ampleur et sa complexité. Elle est le fruit de plusieurs dynamiques convergentes – technologiques, économiques, politiques et sociales – qui ont, en quelques décennies, transformé les modes de production, de consommation et de circulation des biens, des services et des capitaux.

Les facteurs technologiques

Les facteurs technologiques

La mondialisation moderne n’aurait pas été possible sans une volonté politique internationale forte (règles commerciales, tarifs douaniers limités, etc.) et les immenses avancées technologiques des dernières décennies. L’informatisation des échanges dans les années 1980-1990 a permis aux entreprises de coordonner en temps réel leurs chaînes d’approvisionnement réparties sur plusieurs continents. L’invention du conteneur standardisé dans les années 1950, combinée à l’automatisation des ports, a divisé par plus de 20 le coût du transport maritime, facilitant le développement du commerce international.

Le numérique a, quant à lui, révolutionné la finance et les services. Les capitaux circulent désormais à la vitesse de la lumière : une transaction boursière internationale peut être exécutée en millisecondes. Les plateformes numériques, quant à elles, permettent à de petites entreprises de vendre leurs produits à l’international sans présence physique à l’étranger, favorisant l’émergence d’une économie globalisée même à l’échelle des PME.

Segmentation mondiale de la production

Peu d’entreprises produisent de A à Z. Que ce soit pour les médicaments1, l’alimentation, le matériel électronique, etc. Le produit final n’est qu’un assemblage de parties élevées, cultivées, fabriquées partout dans le monde. En effet, la mondialisation répond avant tout à une logique économique : produire au moindre coût pour vendre au plus grand nombre. Cette fragmentation de la production correspond au modèle que les économistes appellent les «chaînes de valeur mondiales»2, c’est-à-dire des chaînes de production internationales. Selon la Banque mondiale, la part des échanges internationaux constituée de composants avant l’assemblage final est passée de 20 % en 1990 à près de 50 % pour certains produits3. Cette fragmentation explique pourquoi les crises logistiques, comme celle provoquée, par exemple, par le blocage du canal de Suez en 2021, peuvent avoir des répercussions mondiales immédiates. Sur les 50 dernières années, la mondialisation a connu une expansion sans précédent. Le commerce mondial représentait environ 25 % du PIB mondial en 1970 ; il est aujourd’hui aux environs de 60 %4.

Pour y voir plus clair, prenons l’exemple de la chaîne de valeur d’un appareil devenu indispensable, le smartphone et plus précisément un iPhone5 :

- Conception et développement : Apple conçoit les smartphones en Californie.

- Approvisionnement : Matières premières : Extraction de métaux et de minéraux en Afrique (RDC, Zambie) et en Amérique latine.

- Production : Fabrication des composants par des sous-traitants (ex : écran au Japon ; puces en Chine, Taïwan ;

processeur et mémoire en Corée du Sud ; antenne, receveur GPS en Allemagne ; etc.). - Assemblage : L’assemblage final des smartphones se fait en Chine.

- Logistique : Transport des matières premières, des composants et des produits finis à travers le monde.

- Commercialisation et distribution : Vente des smartphones dans des magasins physiques et en ligne, dans le monde entier.

- Service après-vente : Support technique et réparations.

La centaine de pièces qui composent ce GSM sont fabriquées à plus de 90% hors des USA. En résumé, la chaîne de valeur d’un smartphone montre comment la production et la commercialisation d’un produit peuvent être distribuées géographiquement, mettant en relation différents pays et entreprises pour créer une valeur ajoutée.

Sans trop se poser de questions, on pourrait se réjouir de voir qu’un tel produit fait travailler autant de monde mais ce serait faire fi :

- Des conditions de travail et de l’exploitation des ressources de matières premières en Afrique et ailleurs. Apple fait appel à une vingtaine de sous-traitants différents et ne peut donc pas sérieusement vérifier les conditions de travail sur tous les sites.

- Des problèmes environnementaux qui en découlent, de l’exploitation minière6 aux transports tous azimuts pour amener les matières premières dans les usines de productions à travers le monde, puis les différents composants créés vers l’usine finale qui va assembler le produit avant de l’expédier à nouveau vers les différentes boutiques sur l’ensemble de la planète. Que d’énergie7 ! Pour rappel, on estime que de sa conception à sa vente, un smartphone fait 4 fois le tour du monde8.

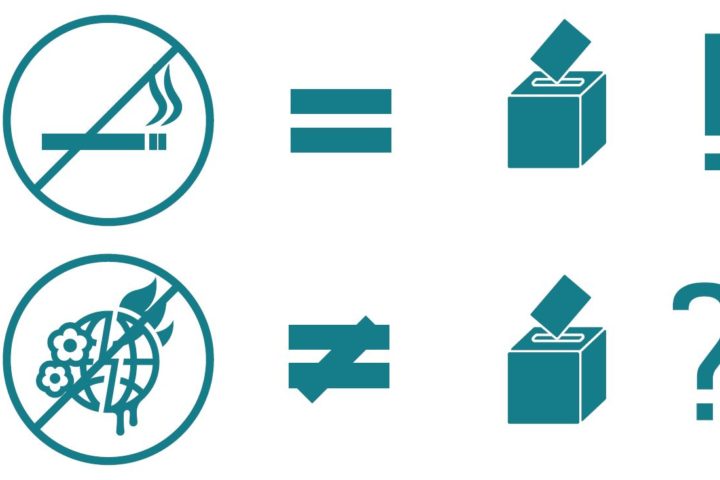

Apple n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, ce système est utilisé par les entreprises car il permet une réduction des coûts et une marge finale importante. Pas besoin d’être une vilaine gauchiste pour comprendre qu’en multipliant les lieux de productions dans des pays où les normes sociales et environnementales sont faibles voire inexistantes, ce système, qui même s’il a permis à beaucoup de sortir de la pauvreté, continue à créer des inégalités de toute part et est surtout incompatible avec l’environnement (matières premières, énergies, pollutions, émission de GES, etc.).

Le transport de fret

A la lumière des explications précédentes, il est aisé de comprendre l’enjeu primordial du transport de marchandises dans la mondialisation. Il représente aujourd’hui près de 10% des émissions mondiales de CO2. Même si ce chiffre peut sembler modeste face à l’industrie ou à la production d’électricité, il cache une dynamique préoccupante : alors que les autres secteurs tendent à stabiliser ou réduire leurs émissions, celles du fret sont en constante augmentation. Si les tendances actuelles se poursuivent, les émissions du transport de fret pourraient tripler d’ici 20509.

Le fret maritime, colonne vertébrale du commerce mondial :

Pavillon de complaisance

Pavillon de complaisance

Lorsqu’un navire est immatriculé dans un pays différent du pays de la citoyenneté de son propriétaire, il navigue sous pavillon de complaisance. En 2022, le Panama, le Liberia et les Iles Marshall représentaient à eux trois plus de 44% de la capacité mondiale de chargement10. Les navires sont ainsi liés aux lois et règlements de l’autorité maritime du pays où ils sont enregistrés. La pratique de la libre immatriculation des navires demeure le symbole pionnier de la délocalisation à l’échelle mondiale. Elle permet d’abaisser les coûts des sociétés de transport maritime en immatriculant les navires dans des pays plus avantageux socialement ou fiscalement, et plus accommodants du point de vue de la sécurité maritime ou des exigences environnementales11. On peut également se souvenir des difficultés à trouver des responsables quand des pétroliers s’échouent sur les côtes, par exemple. Pollutions : émissions de GES, oxydes d’azote, oxydes de soufre, particules fines…

Pollutions : émissions de GES, oxydes d’azote, oxydes de soufre, particules fines…

Aujourd’hui, plus de 80 % des marchandises échangées dans le monde transitent par la mer12 sur plus de 100 000 bateaux13. Le fret maritime est, à l’échelle de la tonne transportée et du kilomètre parcouru, le mode de transport le plus économe en énergie14. Mais, son volume colossal en fait un acteur majeur de la pollution. Les gouvernements américains et norvégiens ont rappelé en 2022 lors du Green Shipping Challenge que «si le transport maritime était un pays, il se classerait parmi les dix plus grands émetteurs mondiaux»15.

Tous ces porte-conteneurs, navires rouliers, vraquiers, frigorifiques, pétroliers, méthaniers, ou chimiquiers utilisent comme carburant un résidu visqueux du pétrole, dernier déchet des produits issus du raffinage du pétrole. Lors de sa combustion, ce fioul lourd, parfois mélangé avec d’autres produits, émet des GES et autres particules toxiques. N’oublions pas non plus les risques environnementaux liés à l’échouage ou les pertes des produits transportés Impact sur la faune et la flore

Impact sur la faune et la flore

Les externalités environnementales du transport sont souvent peu ou mal prises en compte dans les décisions économiques. Les coûts du fret international ne reflètent pas l’impact réel sur le climat, faussant les arbitrages entre production locale et importée16.

Son impact sur la faune et la flore marines est souvent sous-estimé. L’un des effets les plus préoccupants est la pollution sonore, provoquée par les moteurs et les hélices des navires, qui perturbe gravement la communication, l’orientation et les comportements migratoires des cétacés comme les baleines, orques et dauphins. Ces bruits peuvent même provoquer un stress chronique chez certaines espèces sensibles. Un autre problème majeur est lié aux eaux de ballast, utilisées pour équilibrer les navires : lorsqu’elles sont rejetées dans un autre port, elles peuvent contenir des micro-organismes, crustacés ou algues exotiques qui, en s’implantant dans un nouvel écosystème, déséquilibrent la chaîne alimentaire et menacent les espèces locales. L’introduction du ver plat Platydemus manokwari ou de la méduse Mnemiopsis leidyi en Méditerranée sont des exemples documentés d’impacts biologiques de ces transferts.

À cela s’ajoutent les collisions fréquentes entre navires et grands mammifères marins, notamment dans les routes à fort trafic comme le golfe de Gascogne ou le long des côtes nord-américaines. De plus, comme nous l’avons vu précédemment, le fioul lourd très polluant libère des oxydes de soufre (SOx), d’azote (NOx) et des particules fines, responsables de pluies acides et de l’acidification des océans, ce qui affecte les coraux et le plancton. Bien que l’Organisation Maritime Internationale (OMI) ait mis en place des normes comme la limitation du soufre dans les carburants (réglementation en vigueur depuis 2020), les effets bénéfiques de ces mesures sont encore limités, car leur application reste inégale à l’échelle mondiale. Selon les scénarios de l’OMI17, les émissions pourraient augmenter de 90 à 130 % d’ici 2050, si rien n’est fait. Face à l’essor du commerce maritime, un encadrement plus strict et des technologies plus propres (comme les carburants alternatifs ou les voiles assistées) seront nécessaires pour limiter l’impact écologique de ce pilier essentiel à l’économie de marché. Transport routier et aérien

Transport routier et aérien

Le transport mondial de fret18 (le transport de personnes représente un chiffre bien plus important) par la route représente 18% du volume, mais 53% des émissions de CO2. En Europe19, le transport de marchandises se fait principalement par la route avec une flotte de 6,75 millions de camions et 77% du volume de fret intérieur.

L’émission de CO2 généré par le fret aérien est encore plus importante avec 7% pour 0,25% de volume de transport. Inversement, le train consomme 6 fois moins d’énergie et émet 9 fois moins de CO2 qu’un poids lourd pour une même quantité de marchandises transportées.

Au-delà du moyen de transport, il faut également penser au développement des infrastructures liées à cette mondialisation comme les ports, les aéroports, les routes, les zones de stockage, … qui prennent du terrain, obligent la déforestation ou empiètent sur des terres agricoles. Face à cette situation, une question s’impose : peut-on découpler la croissance économique de la croissance du trafic de fret et des émissions associées ? Les experts estiment qu’il faudrait diviser par 6 le taux d’émissions de GES par unité de transport produite d’ici 40 ans, ou découpler très fortement la croissance du trafic de la croissance économique, ou encore réduire le taux de croissance économique – ou combiner ces trois leviers20.

En conclusion

La segmentation mondiale de la production, moteur de la croissance économique, est aussi un accélérateur du changement climatique. Le transport de fret, colonne vertébrale de la logistique mondiale, en est le symbole. La mondialisation a aussi externalisé les coûts environnementaux, notamment ceux du transport, qui ne sont que partiellement intégrés dans les prix. La transition vers une économie mondiale décarbonée passera nécessairement par une refonte des chaînes de valeur, une relocalisation partielle de la production et une internalisation rigoureuse des coûts environnementaux du transport. Le défi est immense, à la mesure de l’urgence climatique. Quels chemins le public, les politiques, les entreprises… vont-ils avoir le courage et la possibilité de prendre ?

Sources :

1 « L’industrie pharmaceutique », Béatrice Touaux, Calepin 98, juin 2020.

2 « Chaînes de valeur mondiales », OMC.

3 « Chaînes de valeur mondiales et dépendances de la production française », la Lettre du CEPII, N°409, juin 2020.

4 « La mondialisation a-t-elle atteint son pic ? », Tristan Gaudiaut, Statista, avril 2025.

5 « La folie du smartphone, un poison pour la planète », Alexandre-Reza Kokabi, Reporterre, septembre 2019.

6 « La face cachée des métaux », Béatrice Touaux, Calepin 105, mars 2022.

7 « L’énergie : enjeux et limites », Béatrice Touaux, Calepin 97, mars 2020.

8 « Comment ? Conserver son smartphone plus longtemps » ADEME, septembre 2024.

9 « Le fret mondial et le changement climatique. Perspectives et marges de progrès » Rapport de M. Savy, J. Buba, C. Daude et D. Auverlot, Vie publique, 2010.

10 « Les pavillons de complaisance dominent le fret maritime », Tristan Gaudiaut, Statista, janvier 2023.

11 « La pratique des pavillons de complaisance en mer à l’épreuve de la transition environnementale », Sandrine Drapier, Actu-Juridique.fr, juillet 2024.

12 « Pollution atmosphérique & transport maritime », clearseas.

13 « Fret maritime », Akanea.com.

14 «Les idées reçues sur le transport de marchandises et le climat», carbone 4, décembre 2023.

15 « COP 27 : le fret maritime est l’un des plus grands émetteurs de CO2, il tarde à changer le cap », Mathilde Damgé, Le Monde, novembre 2022.

16 « Environnement et échange commercial international : la nouvelle posture européenne », Pascal Lamy et Geneviève Pons, Groupe d’études géopolitiques, décembre 2022.

17 « L’OMI approuve la réglementation « zéro émission nette » pour le transport maritime mondial », Sophie Sanchez, Citepa, avril 2025.

18 « L’impact environnemental du fret », Charles Dubouix, Eco freight initiative, 2021.

19 « Polyvalence sur la route : déballage du parc de camions de l’UE » IRU, avril 2024.

20 « Le fret mondial et le changement climatique. Perspectives et marges de progrès », rapport de M. Savy, J. Buba, C. Daude et D. Auverlot, Vie publique, 2010.