Annabelle Duaut

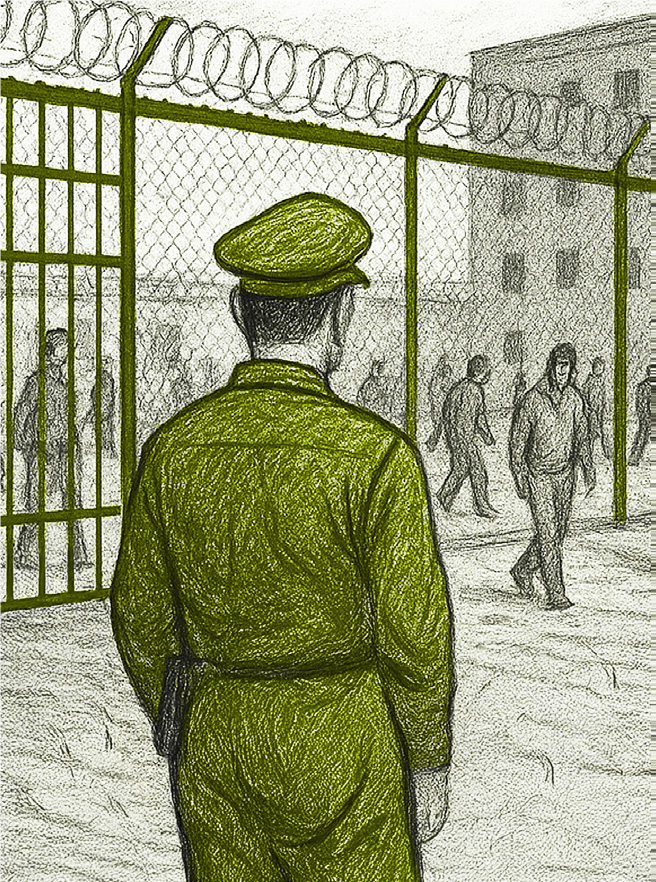

Depuis plusieurs années déjà, les conditions de vie et de travail en prison en Belgique connaissent une précarisation croissante. Et la situation semble encore avoir empiré ces derniers mois. En cause : une surpopulation carcérale, des moyens qui manquent et des infrastructures plus que vieillissantes. Tour d’horizon des enjeux qui se cachent derrière ces différents faits et constats.

Fin août, la presse relayait que 30 personnes supplémentaires dormaient désormais à même le sol dans les prisons belges1. Trente en plus… qui viennent s’ajouter au 222 autres qui subissaient déjà le même traitement. Ce qui nous amène à 252 personnes concernées au total par ce manque de prise en charge de la part de nos institutions pénitentiaires. Et ce n’est pas tout : la surpopulation en prison aurait pour conséquence sur les cantines de devoir réduire les portions de nourriture2.

Comment en est-on arrivés à une telle maltraitance institutionnelle au sein des prisons belges? D’après le représentant syndical Robby De Kaey, la raison des conditions de vie déplorables en prison est claire. « La loi d’urgence était en fait censée alléger temporairement la pression sur les prisons, mais au lieu de cela, les personnes bénéficiant d’un report de peine3 ou d’un congé pénitentiaire prolongé4 sont rappelées. Par conséquent, il y a encore plus de personnes assises dans les cellules et encore plus de personnes qui dorment à même le sol. »5 Votée le 17 juillet dernier à la Chambre et entrée en vigueur le 1er août, la loi d’urgence poursuit les objectifs suivants : « réduire la surpopulation carcérale persistante d’une manière qui permette, d’une part, d’absorber le stock de peines d’emprisonnement (restant à exécuter) et de stabiliser la population carcérale à un niveau permettant de garantir des conditions de détention et de travail humaines, dans l’attente de mesures plus structurelles à plus long terme. »6 Avant son adoption, et selon les prévisions, « les mesures prévues par cette loi étaient de faire diminuer la surpopulation carcérale de quelques 700 détenus »7, ce qui n’était, quoi qu’il en soit, pas suffisant pour passer sous le seuil de la surpopulation carcérale. Pire encore : les effets de la loi d’urgence vont à l’inverse de ce qu’elle visait initialement.

Comment en est-on arrivés à une telle maltraitance institutionnelle au sein des prisons belges? D’après le représentant syndical Robby De Kaey, la raison des conditions de vie déplorables en prison est claire. « La loi d’urgence était en fait censée alléger temporairement la pression sur les prisons, mais au lieu de cela, les personnes bénéficiant d’un report de peine3 ou d’un congé pénitentiaire prolongé4 sont rappelées. Par conséquent, il y a encore plus de personnes assises dans les cellules et encore plus de personnes qui dorment à même le sol. »5 Votée le 17 juillet dernier à la Chambre et entrée en vigueur le 1er août, la loi d’urgence poursuit les objectifs suivants : « réduire la surpopulation carcérale persistante d’une manière qui permette, d’une part, d’absorber le stock de peines d’emprisonnement (restant à exécuter) et de stabiliser la population carcérale à un niveau permettant de garantir des conditions de détention et de travail humaines, dans l’attente de mesures plus structurelles à plus long terme. »6 Avant son adoption, et selon les prévisions, « les mesures prévues par cette loi étaient de faire diminuer la surpopulation carcérale de quelques 700 détenus »7, ce qui n’était, quoi qu’il en soit, pas suffisant pour passer sous le seuil de la surpopulation carcérale. Pire encore : les effets de la loi d’urgence vont à l’inverse de ce qu’elle visait initialement.

Afin de réduire la surpopulation dans les prisons belges, cette loi entend également « mettre l’accent sur des peines adaptées8 (comme le prévoit d’ailleurs le nouveau Code pénal NDLR). Pour les personnes condamnées à une peine de moins de trois ans, la prison doit être le dernier recours »9. Il faudra donc d’abord envisager toutes les autres options possibles avant celle de Société l’incarcération. La ministre de la Justice Annelies Verlinden (CD&V) – qui est à l’origine de la loi d’urgence – veut également faciliter la procédure d’octroi des modalités d’exécution des peines. « Cela concernera les personnes condamnées à une peine de prison de trois ans maximum. Après décision du juge de l’application des peines, ces détenus pourront demander à purger leur peine sous bracelet électronique à partir de six mois et lorsqu’ils ont purgé un tiers de leur peine. Ils pourront également demander une libération conditionnelle à un tiers de leur peine. »10 Enfin, jusqu’à fin 2026, un directeur ou une directrice de prison pourra octroyer une libération anticipée à partir de six mois avant la fin de la peine aux détenus qui ont été condamnés à une peine allant jusqu’à dix ans.

Les mêmes problèmes depuis plus de 25 ans

Que s’est-il passé pour que les prisons deviennent de nos jours de véritables « poudrières »11 ? Cette situation explosive est le résultat, entre autres, d’une décision politique prise en 2022 par Vincent Van Quickenborne (Open VLD), l’ancien ministre de la Justice, de faire exécuter toutes les peines de prison (même celles de moins de 3 ans). Le problème de surpopulation au sein des prisons – et tous les impacts que cela peut représenter au niveau des conditions de détention mais aussi de travail du personnel – n’est cependant pas récent puisque la section belge de l’Observatoire International des Prisons (OIP) le signale – parmi d’autres – depuis plus de 25 ans12. Afin de dénoncer le manque de personnel et les conditions de travail intenables au sein des établissements pénitentiaires, des piquets de grève sont organisés de manière chronique, et ce aux quatre coins du pays (Flandre comprise), depuis de nombreuses années. Les premières grèves en la matière datent de 1979, à la prison de Saint-Gilles13. En 1998, à la prison de Liège, ce sont les gendarmes, en tant que membres de l’armée, qui étaient venus remplacer les gardiens de prison en grève. Le 21 mai 2002, les gardiens de prisons étaient quant à eux partis en grève dans tout le pays, pour protester contre le manque de personnel14. Dans ce genre de cas, la police vient alors en renfort.

Derrière les chiffres, des droits humains bafoués

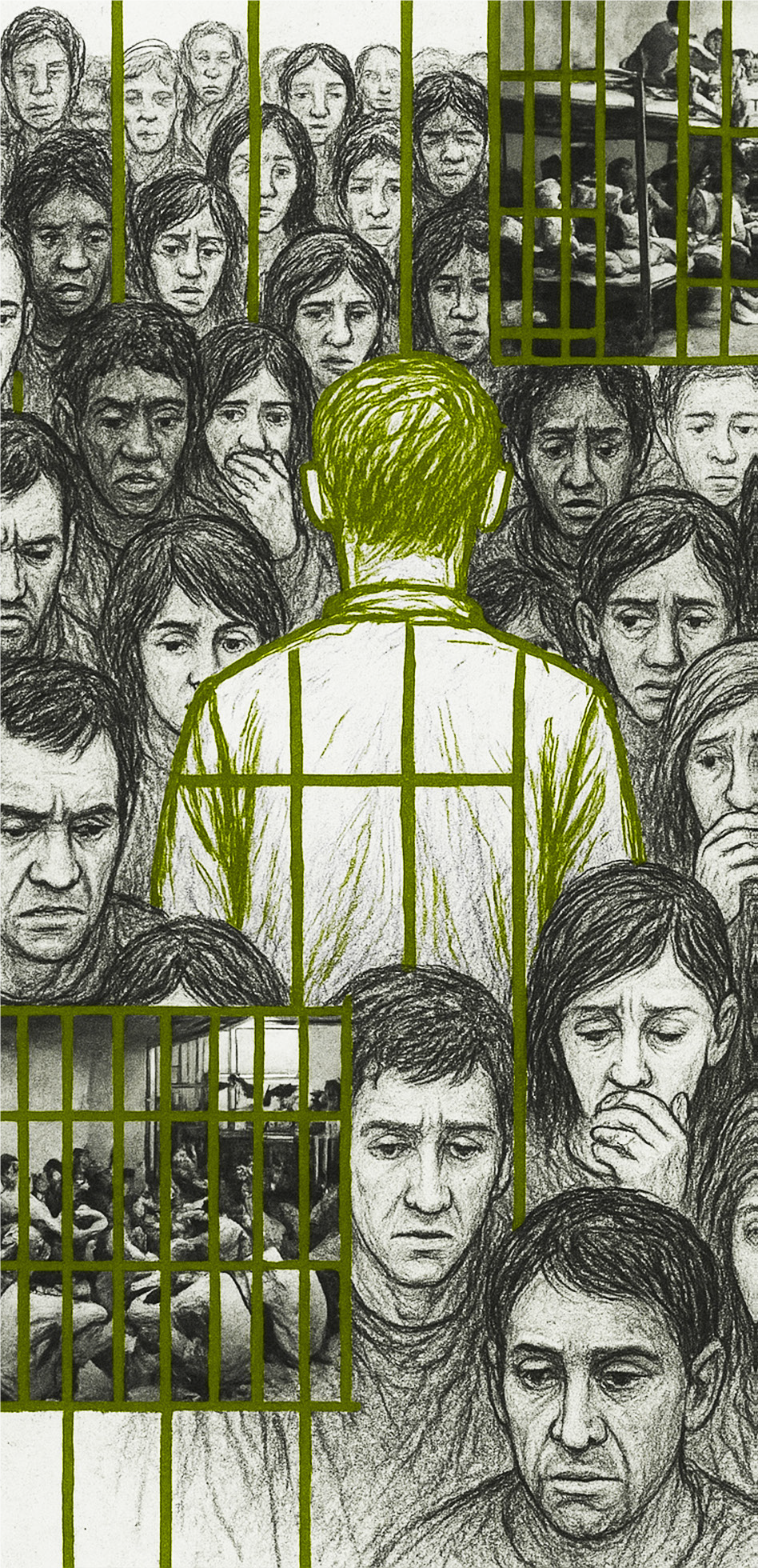

Il y a actuellement plus de 13.000 détenus dans les prisons, les maisons de transition et les maisons de détention de Belgique15. Pour environ 11.000 places disponibles. Une surpopulation de cette ampleur, c’est du jamais vu au sein du Royaume16. Au point que « l’administration pénitentiaire parle d’une crise de surpopulation qui a atteint le plus bas niveau humanitaire »17. Derrière ces chiffres et surtout cet écart vertigineux entre la théorie et le réel se dessinent des enjeux humains de taille. « La surpopulation prive un grand nombre de détenus de l’exercice de leurs droits élémentaires et porte ainsi atteinte à leur dignité humaine, ayant notamment des conséquences sur les conditions de détention en termes d’hygiène, de promiscuité et de sécurité. »18

Les conditions matérielles en prison – aménagement des cellules, habillement, alimentation – sont encadrées par la loi, mais leur application reste inégale, faute de moyens. Par exemple, la loi indique que l’alimentation doit être fournie en quantité suffisante. « Ce droit alimentaire, qui paraît élémentaire, n’est actuellement pas toujours respecté, notamment au sein des prisons de Saint-Gilles et Forest où certains détenus se sont plaints des quantités reçues. »19 En résumé, « la surpopulation a pour conséquence qu’une série de droits restent lettre morte. Ainsi, même si le détenu obtient un droit à l’hygiène, il ne pourra [par exemple] prendre une douche qu’une fois tous les trois jours dans de nombreuses maisons d’arrêt »20

Les conditions matérielles en prison – aménagement des cellules, habillement, alimentation – sont encadrées par la loi, mais leur application reste inégale, faute de moyens. Par exemple, la loi indique que l’alimentation doit être fournie en quantité suffisante. « Ce droit alimentaire, qui paraît élémentaire, n’est actuellement pas toujours respecté, notamment au sein des prisons de Saint-Gilles et Forest où certains détenus se sont plaints des quantités reçues. »19 En résumé, « la surpopulation a pour conséquence qu’une série de droits restent lettre morte. Ainsi, même si le détenu obtient un droit à l’hygiène, il ne pourra [par exemple] prendre une douche qu’une fois tous les trois jours dans de nombreuses maisons d’arrêt »20

Le CAL soucieux et actif

Le mouvement laïque œuvre de longue date dans l’univers carcéral. Un certain nombre d’associations laïques et de régionales font un travail de terrain remarquable dans les prisons et à l’extérieur de celles-ci, notamment par le biais de l’assistance morale aux détenus, de l’aide sociale aux justiciables et aux victimes ou encore par des activités de conscientisation. Attentif aux conditions de détention, le CAL poursuit son action de sensibilisation des citoyens et du monde politique via des prises de position publiques pour dénoncer les conditions de détention inhumaines et indignes d’un État de droit.

Depuis 2015, le CAL adhère et participe activement à la Plateforme pour sortir du désastre carcéral. Cette plateforme s’est constituée en lien avec le projet de construction d’une méga-prison de 1.200 places sur le territoire de la ville de Bruxelles à Haren. La plateforme réfléchit et mène des actions pour dénoncer notamment le gigantisme du projet de méga-prison à Haren qui ne permettra pas une meilleure réinsertion des personnes détenues.

Des alternatives à la prison

À travers la Plateforme pour sortir du désastre carcéral notamment, le CAL milite pour des alternatives à la prison. Il faut en effet arriver à diminuer le nombre de personnes qui entrent en prison. Ces alternatives à l’enfermement existent comme le bracelet électronique ou d’autres types de mesures comme le travail d’intérêt général. Des pistes de solutions existent:

- réduire le nombre de personnes en détention préventive

- accroître les libérations conditionnelles en renforçant l’accompagnement et la formation des personnes

- sortir les internés des prisons et les placer dans des institutions de soins, ainsi que les toxicomanes qui ont commis des infractions qui doivent aussi être soignés et non enfermés.

Des Journées Nationales de la Prison

Depuis 2014, le mouvement laïque participe largement aux Journées Nationales de la Prison (JNP). Ces journées ont pour objectif de sensibiliser le grand public à la réalité des conditions pénitentiaires aujourd’hui en Belgique, pour couper court aux fantasmes courants dans l’opinion publique sur les prisons « 5 étoiles » et contribuer ainsi à une prise de conscience de l’ensemble des citoyens sur la politique pénitentiaire qu’ils souhaitent pour le pays. Une série d’activités auront lieu sur l’ensemble du territoire de la FWB du 13 au 23 novembre prochains.

Une série d’enjeux pour l’avenir

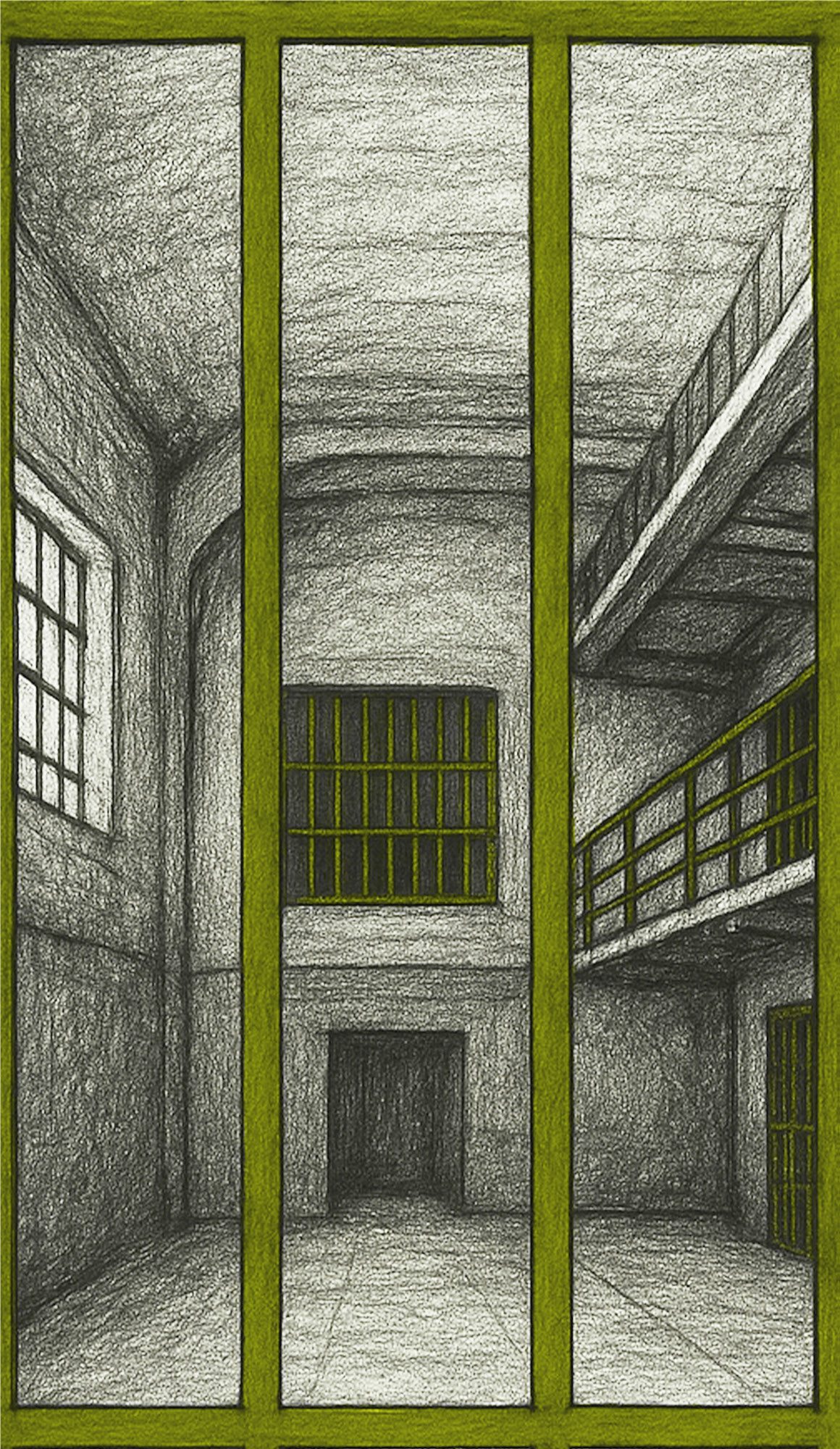

La précarité des conditions de vie et de travail en prison pose la question du respect des droits fondamentaux et de la capacité du système carcéral à remplir ses missions de réinsertion. Les professionnels et acteurs de terrain alertent sur l’urgence d’investir dans l’amélioration des infrastructures, l’encadrement social et la reconnaissance des droits des détenus au travail.21 En conclusion, les prisons du pays, sont confrontées à une dégradation structurelle de leurs conditions de vie et de travail, qui appelle des réponses politiques et budgétaires ambitieuses pour garantir la dignité de toutes les personnes concernées.

Sources :

1 Chiffres fournis par l’administration pénitentiaire.

2 « Trente détenus supplémentaires dorment sur le sol dans les prisons belges en une semaine », Agence Belga, 26/08/2025.

3 En Belgique, un « report de peine » désigne un délai accordé par le juge avant que la peine ne soit exécutée, ou une suspension de son exécution. Ce délai permet de reporter le début de l’exécution d’une condamnation, généralement pour une période de 1 à 5 ans, et peut être assorti de conditions.

4 Le congé pénitentiaire prolongé (CPP) était une mesure d’urgence mise en place en Belgique pour lutter contre la surpopulation carcérale, permettant à des détenus de quitter temporairement la prison, souvent par périodes alternatives de détention et de congé, pour préparer leur réinsertion. Cette mesure, initiée en 2024, a été progressivement supprimée en 2025.

5 Idem.

6 « Surpopulation carcérale : le vote de la loi d’urgence par la Chambre va-t-elle soulager les prisons qui débordent ? », Mélanie Joris, site de la RTBF, 17/07/2025.

7 Idem.

8 Les peines adaptées (ou aménagements de peine) sont des sanctions pénales qui remplacent l’emprisonnement en prison, cherchent à personnaliser la sanction ainsi qu’à prévenir la récidive en l’adaptant à la situation de la personne condamnée. Parmi les formes courantes en Belgique (et en France), on trouve le bracelet électronique, les travaux d’intérêt général (TIG) ou les travaux autonomes (PTA), les obligations de soins et les peines de probation.

9 « Surpopulation carcérale : le vote de la loi d’urgence par la Chambre va-t-elle soulager les prisons qui débordent ? », Mélanie Joris, site de la RTBF, 17/07/2025.

10 Idem.

11 Expression empruntée à Stéphane Davreux, porte-parole des maisons de Justice dans l’article « Surpopulation carcérale :

le vote de la loi d’urgence par la Chambre va-t-elle soulager les prisons qui débordent ? », Mélanie Joris, site de la RTBF, 17/07/2025.

12 « Notice – De l’observation des conditions de détention à la dénonciation du système pénal », Observatoire international des prisons, 2024. Les informations citées dans cette notice ne sont ni exhaustives, ni exclusives, mais visent à fournir aux lecteurs un aperçu de l’état des prisons belges. Il est également bon de préciser que l’OIP fait partie du courant abolitionniste, c’est-à-dire qu’il milite pour la suppression de la privation de liberté.

13 « Les grèves dans les prisons ne datent pas d’hier (photos) », Paola Schneider, Le Soir, 10/05/2025.

14 Idem.

15 « Trente détenus supplémentaires dorment sur le sol dans les prisons belges en une semaine », Agence Belga, 26/08/2025.

16 « Prisons ; le cap des 13.000 détenus dépassé, du jamais vu », Belga, site de la RTBF, 25/03/2025.

17 Idem.

18 « Notice – De l’observation des conditions de détention à la dénonciation du système pénal », Observatoire international des prisons, 2024.

19 Idem.

20 Idem.

21 « De l’observation des conditions de détention à la dénonciation du système pénal », oip, 2024. Disponible sur : https://www.oipbelgique.be/files/uploads/2024/04/Notice-Def.pdf