Béatrice Touaux

Du 4 octobre 1957, date du lancement du 1er satellite artificiel, Spoutnik 1, par l’URSS, jusqu’au début du XXIème siècle, l’espace est une affaire d’État. De quelques États. C’est la période dite Old Space, de l’industrie spatiale tenue principalement par les USA et l’URSS (devenue Russie) et plus récemment par l’Europe, la Chine, l’Inde ou le Japon. Des millions, voire des milliards de dollars ou de roubles ont été engloutis dans ces projets qui vont des lancements de satellites à l’exploration de la lune que certains aimeraient privatiser. Mais aujourd’hui, peu d’États ont vraiment les moyens de se garantir une souveraineté spatiale. Le géant américain, la NASA est depuis plusieurs décennies dans une crise telle que cela a permis à certaines startups et entreprises privées comme Space X et donc Elon Musk de prendre les rênes de ce nouvel Eldorado. Avec l’arrivée de ces acteurs privés dans la conquête de l’espace, nous sommes entrés dans le nouvel âge spatial ou New Space. Qu’est-ce donc exactement ? Avons-nous conscience du rôle de tous ces instruments au-dessus de nos têtes ? Et surtout quels sont les impacts environnementaux de cette conquête sur notre planète et ses habitants ?

La conquête spatiale

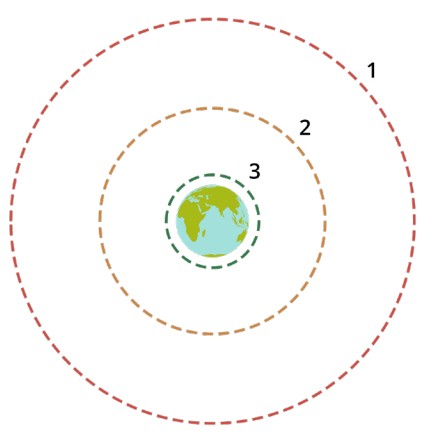

Quand on parle de conquête spatiale, on parle avant tout des satellites qui tournent au-dessus de nos têtes. Depuis des décennies, nous avons envoyé dans l’espace des milliers de satellites, situés sur différentes orbites1 :

- L’orbite géostationnaire : la plus éloignée, à environ 36 000 km au-dessus de l’équateur, c’est l’orbite où se situe principalement les satellites de communication et de météorologie. L’avantage est que la distance permet de couvrir une large partie de la planète, il faut donc peu de satellites pour couvrir l’ensemble de la Terre. Quelques émetteurs sur Terre, le satellite à 36 000 km et quelques récepteurs sur Terre suffisent à distribuer partout dans le monde les informations. Malheureusement, dans notre monde de l’immédiateté, la distance rend le délai de transmission pénalisant pour des applications en temps réel et le fonctionnement de certains protocoles internet ou encore de gaming…

- L’orbite moyenne : entre 2 000 et 35 000 km. Cette orbite est utilisée principalement pour les systèmes de navigation type GPS. Ces 2 orbites comprennent 25% des satellites, la grande majorité en géostationnaire.

- L’orbite basse : la plus convoitée, se situe entre 200 et 2 000 km. Les satellites qui s’y trouvent permettent l’observation, les communications, les missions scientifiques…

Elle contient 75% des satellites.

Ces satellites ont pour but de nous permettre d’y « voir plus clair » sur Terre. En effet, ils remplissent diverses fonctions essentielles qui touchent à de nombreux aspects de notre vie quotidienne et de la recherche scientifique :

Communication : Ils permettent la transmission de données, de voix et de vidéos à travers le monde, facilitant les télécommunications, la diffusion télévisée et les services internet.

Communication : Ils permettent la transmission de données, de voix et de vidéos à travers le monde, facilitant les télécommunications, la diffusion télévisée et les services internet. Météorologie : Les satellites météorologiques surveillent les conditions atmosphériques et climatiques, fournissant des prévisions météorologiques précises et aidant à la gestion des catastrophes naturelles.

Météorologie : Les satellites météorologiques surveillent les conditions atmosphériques et climatiques, fournissant des prévisions météorologiques précises et aidant à la gestion des catastrophes naturelles. Navigation : Les systèmes de positionnement par satellite offrent des services de navigation précis pour l’aviation, la marine, et les applications quotidiennes sur les smartphones.

Navigation : Les systèmes de positionnement par satellite offrent des services de navigation précis pour l’aviation, la marine, et les applications quotidiennes sur les smartphones. Observation de la Terre : Ils capturent des images de la surface terrestre pour l’agriculture, la gestion des ressources, le suivi environnemental et la cartographie.

Observation de la Terre : Ils capturent des images de la surface terrestre pour l’agriculture, la gestion des ressources, le suivi environnemental et la cartographie. Recherche scientifique : Les satellites scientifiques mènent des expérimentations et collectent des données sur l’espace, les océans et l’atmosphère pour approfondir nos connaissances de l’univers et de notre planète.

Recherche scientifique : Les satellites scientifiques mènent des expérimentations et collectent des données sur l’espace, les océans et l’atmosphère pour approfondir nos connaissances de l’univers et de notre planète. Défense et sécurité : Ils jouent un rôle crucial dans la surveillance militaire, le renseignement et la gestion des crises internationales.

Défense et sécurité : Ils jouent un rôle crucial dans la surveillance militaire, le renseignement et la gestion des crises internationales.

L’État qui n’a pas de satellites et ses propres lanceurs est donc dépendant, pour tous ces services, des quelques pays qui les possèdent.

Le New Space

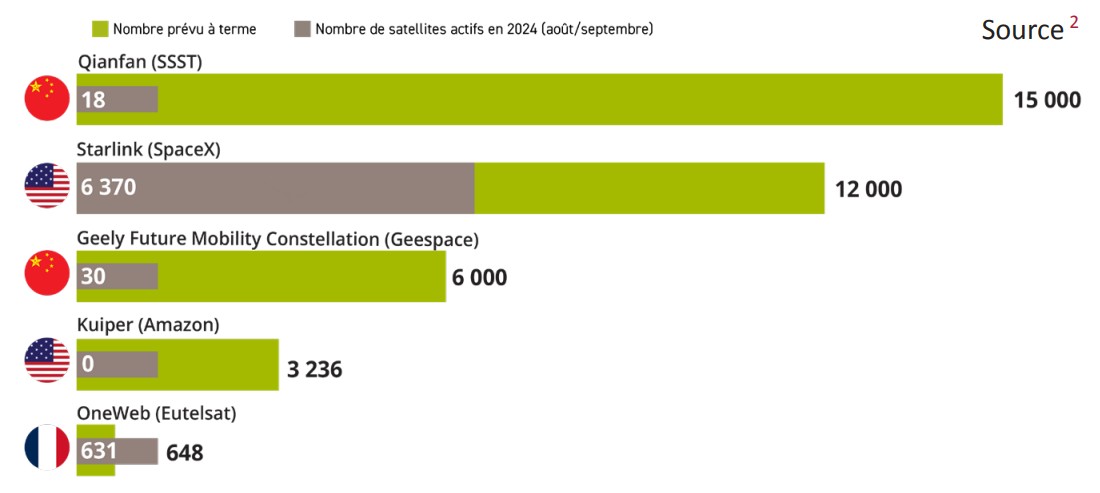

Grâce aux avancées technologiques comme la miniaturisation des composants (carte électronique, antenne…), les nouveaux matériaux, l’IA ou la robotique… une série de startups innovantes soutenues par les géants du numérique ont vu le jour sur le marché de l’espace. Depuis une dizaine d’années, quelques acteurs privés se sont lancés à la recherche de rentabilité sur ce nouveau marché. L’acteur numéro 1 est sans conteste SpaceX d’Elon Musk financé par la NASA (merci le contribuable américain !). Il a créé des fusées à bas coût et réutilisables dont un des objectifs est de permettre le lancement de satellites. Il possède aujourd’hui plus de la moitié des satellites en orbite basse, soit plus de 6 000 fin 2024 avec une prévision à plus de 12 000.2 En réalité, Starlink3 via SpaceX envoie, à chaque lancement, des constellations de satellites, c’est-à-dire un groupe de satellites. Starlink vise à fournir et commercialiser une connexion Internet haute vitesse à travers le monde en utilisant des milliers de petits satellites en orbite basse.

D’autres petits lanceurs développent des fusées capables d’atteindre l’orbite basse pour envoyer par exemple des satellites miniatures pour différentes recherches scientifiques.

Le New Space concerne donc les fusées mais également la fabrication de satellites, les objets connectés, l’utilisation des données spatiales, le tourisme…4

Une véritable nouvelle économie a pu se mettre en place et concurrencer les États en prenant une place importante.

N’oublions pas que 99% du trafic des données numériques5 transitent par des câbles sous-marins de télécommunications. Malheureusement, les câbles et toutes les infrastructures terrestres sont extrêmement sensibles au sabotage, passe-temps favori des russes en ce moment, en mer Baltique et bien d’autres. Les nouvelles technologies, la diminution des coûts de lancement, la sécurité du matériel à distance de la Terre sont autant de critères qui rendent ce nouveau marché très attractif pour les entreprises privées. Mais quels sont les risques pour les États de laisser le domaine privé prendre possession de l’espace ?

Un danger pour la souveraineté des États ?

L’intérêt de la souveraineté spatiale des États réside dans la capacité de ces derniers à garantir leur indépendance technologique, économique et sécuritaire. En contrôlant leurs propres satellites et lanceurs, les États peuvent assurer la confidentialité et la sécurité de leurs communications, accéder à des données critiques pour la défense, la gestion des ressources et maintenir un avantage stratégique sur la scène internationale.

L’exemple de l’Ukraine et de Starlink illustre parfaitement l’importance géopolitique de la souveraineté spatiale. En 2022, lors de l’invasion russe en Ukraine, les infrastructures de communication traditionnelles ont été gravement endommagées. Pour pallier ce problème et maintenir les communications essentielles, l’Ukraine a pu bénéficier du soutien de SpaceX, qui a déployé son réseau de satellites Starlink pour fournir une connexion internet stable et rapide à travers le pays permettant ainsi à l’Ukraine de continuer à communiquer, de coordonner ses efforts de défense et de gestion de crise, et de garantir le flux d’informations cruciales pour la population et les autorités.

La maîtrise de l’espace et des technologies satellitaires peut offrir un avantage stratégique décisif en temps de crise. Les États qui possèdent des capacités spatiales autonomes peuvent ainsi assurer la résilience de leurs infrastructures critiques, protéger leurs communications et accéder à des données essentielles pour la sécurité nationale.

Bien que nécessaire, l’Ukraine paie cher aujourd’hui cette aide intéressée. Les États les plus faibles et leur peuple ont toujours été à la merci d’États plus puissants, mais doivent-ils être, en plus de cela enchainés au bon vouloir de grands patrons qui pourraient mettre en péril leur sécurité ?

Les débris spatiaux

Ces débris sont une préoccupation croissante6 pour les agences spatiales et les opérateurs de satellites. Selon l’ONU, 75% des objets en orbite sont des débris. Ils sont composés de fragments de fusées, de satellites inactifs et d’autres objets, et représentent un risque majeur de collision avec les satellites en service et les stations spatiales, mais ils peuvent également rentrer dans l’atmosphère. Heureusement, la malchance de recevoir un débris spatial sur la tête est statistiquement faible mais le nombre exponentiel d’objets spatiaux ne fait qu’accroitre le risque. Certains se comportent dans l’espace comme ils se comportent sur Terre : sans scrupules7 . Par exemple, en 2021, la Russie8 a volontairement détruit un de ses satellites par tir de missile générant plus de 1 500 débris traçables, menaçant ainsi la sécurité des astronautes à bord de l’ISS. Selon l’Agence spatiale européenne9 (ESA), il y a environ 34 000 objets de plus de 10 cm en orbite autour de la Terre dont 9 000 sont des satellites actifs, et environ 128 millions de fragments dont la taille est supérieure à 1 mm. Une collision avec ces débris peut endommager gravement ou détruire des satellites fonctionnels, compromettant des missions spatiales vitales et perturbant les services de communication, de navigation et de surveillance terrestre. Les débris spatiaux se déplacent à des vitesses de plusieurs kilomètres par seconde, ce qui rend leur impact potentiellement catastrophique. Par exemple, une bille de 1,3 mm dans l’espace a l’énergie d’une balle de carabine10. La gestion et la réduction des débris spatiaux sont donc essentielles pour garantir la sécurité et la durabilité des opérations spatiales. La présence d’autant de satellites dans l’espace autour de la Terre entraîne de nombreux dangers et est l’un des 6 risques majeurs pour les sociétés humaines comme le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité. Les États n’ont pas voulu entendre les mises en garde sur l’impact de nos sociétés sur l’environnement. Seront-ils capables d’entendre et surtout d’agir pour imposer et s’imposer des comportements plus vertueux ?

Moins de visibilité pour les astrophysiciens

Moins de visibilité pour les astrophysiciens

Les satellites émettent des ondes électromagnétiques qui peuvent interférer avec les observations astronomiques. Les télescopes terrestres et spatiaux, utilisés pour étudier les étoiles, les galaxies et d’autres phénomènes célestes, peuvent être perturbés par ces émissions, rendant plus difficile la collecte de données précises. De plus, la lumière réfléchie par les satellites, en particulier ceux des méga-constellations comme Starlink, crée une pollution lumineuse qui affecte la qualité des observations nocturnes. Cette pollution lumineuse est un défi pour les astronomes, car elle peut masquer les objets célestes faibles et réduire la capacité à détecter de nouvelles découvertes. La gestion de cette pollution est essentielle pour préserver l’intégrité des recherches en astrophysique et garantir que les scientifiques puissent continuer à explorer l’univers sans entrave.

Pollution atmosphérique

Les satellites type Starlink ont une durée de vie de 5 ans (la moyenne étant de 10 ans). Il faut donc d’une part, renouveler régulièrement le parc de satellites, impliquant – entre autres – l’extraction11 de minerais et de terres rares (peut-être une des raisons qui poussent Trump à convoiter les sous-sols de l’Ukraine ?), l’utilisation d’eau12 en quantité astronomique pour chaque étape d’extraction et de production, sans parler de la pollution liée aux lancements des fusées, et d’autre part, « accepter » que ces satellites retombent dans l’atmosphère, se détruisent en libérant différents composés nocifs et destructeurs pour l’atmosphère. Plusieurs études13 constatent que la haute atmosphère subit une pollution qui, avec le nombre de plus en plus élevé de satellites, devient préoccupante. En effet, des calculs montrent que 10% des particules d’acide sulfurique analysées contiennent des métaux typiques de l’industrie spatiale, notamment de l’oxyde d’aluminium (Alumine). Un satellite de 250 kg peut générer 30 kg de nanoparticules d’oxyde d’aluminium lors de sa destruction. Un satellite Starlink pèse, de sa version la plus ancienne à la plus récente, entre 300 et 1 900 kg. Faites le calcul. Nous avions réussi à protéger la couche d’ozone en limitant les CFC14 à la fin des années 80, mais l’oxyde d’aluminium15 altère l’équilibre thermique de l’atmosphère et provoque un réchauffement des couches supérieures de l’atmosphère. La présence d’oxyde d’aluminium déclenche également des réactions chimiques qui remettent sérieusement en question l’intégrité de cette couche qui nous protège des UV nocifs. Bien d’autres particules sont émises comme les oxydes d’azote responsables également de la dégradation de la couche d’ozone. L’impact environnemental des satellites contribuerait à des changements climatiques liés à la quantité de plus en plus importante de résidus métalliques dans l’atmosphère.

En résumé

L’utilisation de l’espace au niveau de l’orbite basse est devenue un enjeu commercial, dans un cadre trop peu régulé16 où la règle est « premier arrivé, premier servi ». Malheureusement, la compétition est-elle équilibrée ? Qui fait la loi dans cet univers ? Une entreprise sort du lot : Space X d’Elon Musk. En 202417, elle a atteint 87% du tonnage mondial mis en orbite. Mais le gâteau semble assez grand et d’autres sociétés comme Kuiper d’Amazon (Jeff Bezos) rêvent d’en faire autant. Le dirigeant de Space X et les autres se sentent-ils concernés par les problèmes que cette conquête peut engendrer ? Quid de la perte de souveraineté des États, de la protection des données, de l’espace devenu une zone de débris dangereux pour les satellites actifs et les stations spatiales, du coût environnemental lié en amont à la fabrication de l’ensemble du matériel spatial et de son lancement, ou encore de la destruction des satellites dans l’atmosphère ? Alors que la pollution atmosphérique due aux débris de satellites contribue peu à peu aux changements climatiques et dégrade la couche d’ozone, la gestion durable de l’espace devient donc impérative pour préserver notre environnement et garantir la sécurité des opérations spatiales futures. Malheureusement, l’expérience montre que ce ne sont pas les pollueurs qui paient. Quels sont les moyens coercitifs des États pour limiter l’emprise mercantile et ses conséquences néfastes sur le milieu spatial ? Une fois de plus, nous profitons des bienfaits de ce domaine, mais est-il indispensable d’avoir un réseau de milliers de satellites pour amener internet à haut débit dans les coins les plus reculés de la planète ou pour permettre aux joueurs en réseau d’interagir en temps réel derrière leur écran ? Une fois encore, à nous de peser le pour et le contre en toute connaissance de cause et pourquoi pas d’agir.

Sources :

1 « Grandes constellations de Satellites : Enjeux et Impacts », rapport de l’Académie des Sciences, Institut de France, mars 2024.

2 « Les projets de constellations de satellites se multiplient », T. Gaudiaut, Statista, octobre 2024.

3 Starlink, société d’Elon Musk, est un fournisseur d’accès à internet par satellite de la société Space X.

4 « Newspace : les nouveaux acteurs du spatial », CNES.

5 « Câbles sous-marins : les géants du web tissent leur toile », T. Gaudiaut, Statista, septembre 2024.

6 « Espace : la menace grandissante du nombre d’objets en orbite autour de la Terre », Morwyn Tournière, Ouest France, juillet 2024.

7 « La face cachée des métaux », Calepin 105, mars 2022.

8 « Espace : quelles sont les règles concernant les satellites spatiaux et leur destruction ? », Gérald Roux, France Info, novembre 2021.

9 « Les débris spatiaux », CNES.

10 « La pollution spatiale sous surveillance », F. Alby, J. Arnould, A. Debus, 2007.

11 « La face cachée des métaux », Calepin 105, mars 2022.

12 « L’eau douce : une ressource vitale en voie de disparition », Calepin 116, décembre 2024.

13 « Satellites et pollution de l’atmosphère », Cité de l’espace, juin 2024.

14 Chlorofluorocarbure, gaz fluorés responsables de la dégradation de la couche d’ozone, ils étaient très utilisés dans l’industrie

du froid (réfrigérateurs, congélateurs, climatisation…). Puissants gaz à effet de serre et responsables en grande partie de la

destruction de la couche d’ozone.

15 « Quand les satellites brûlent les conséquences environnementales de leur désintégration dans l’atmosphère », C. Vergne,

GEO, décembre 2024.

16 « Grandes constellations de Satellites : Enjeux et Impacts », rapport de l’Académie des Sciences, Institut de France, mars 2024.

17 « SpaceX a atteint 87% du tonnage mondial mis en orbite avec 429 125kg de charge utile au premier trimestre 2024 », M. Nicolas, Developpez.com, mai 2024.