Béatrice Touaux

Il fut un temps où la mode se construisait au fil des saisons, dans des usines proches des lieux d’achat à un prix qui nous obligeait à y réfléchir à deux fois. Puis, la délocalisation de cette industrie dans des pays à main d’oeuvre bon marché nous a permis, comme dirait Alain Souchon « de l’avoir plein nos armoires1 ». Aujourd’hui, les réseaux sociaux et plus récemment l’intelligence artificielle nous ont amenés dans un univers de boulimie où la compulsion d’achat est à son paroxysme. En effet, nombreux sont celles et ceux prisonniers d’Instagram ou TikTok où défilent des vêtements pour moins de cinq euros, portés par des influenceurs à la solde de ces entreprises. Bienvenue dans l’ère de l’ultra fast fashion dont SHEIN (société chinoise créée en 2008) est le chef de file d’une série d’entreprises comme Temu, H&M, Primark ou encore Zara. Chaque jour, celles-ci proposent une avalanche de milliers de nouveaux produits, calibrés pour une consommation réflexe, immédiate, sans ancrage ni culpabilité apparente et surtout sans aucun regard pour les droits des travailleurs et l’environnement.

Derrière ce flot hypnotique de fringues jetables à prix cassés : des algorithmes conçus pour repérer, adapter, recommander. Chaque donnée nourrit ces dealers des fashion addicts. Depuis 2021, l’application de SHEIN est la plus téléchargée aux USA, devant Amazon. En 2024, la société a généré plus de 38 milliards de dollars de chiffre d’affaires, chiffre qui ne fait qu’augmenter. Pour Public Eye2, « l’équation est simple et implacable : vêtements jetables + dopamine instantanée + obsolescence émotionnelle = consommation infinie ». SHEIN s’est développé grâce à une stratégie en 3 axes3 : un marketing viral et agressif ; une fabrication massive à très bas coût et un renouvellement incessant des collections.

Captologie et hyper réactivité algorithmique : quand l’impulsion d’achat atteint son paroxysme

La captologie4 infiltre aujourd’hui l’expérience de consommation. Le site de SHEIN et son application sont conçus comme des dispositifs de captation redoutablement efficaces. Chaque clic, chaque temps passé sur une photo est tracé, analysé, interprété. Rien n’est laissé au hasard. Ce que vous voyez sur votre écran n’est pas une vitrine neutre, mais une proposition personnalisée, car aucune autre personne n’aura la même page que vous. L’algorithme ne vend pas un produit, il vend une projection : celle de ce que vous pourriez désirer, mieux que vous ne sauriez le formuler vous-même. En cela, SHEIN ne vous demande pas ce que vous voulez ; il le devine, l’anticipe et vous le présente avant même que vous ne sachiez que vous le cherchiez. Grâce à l’IA et son algorithme hyper réactif, à la data issue des comportements en ligne, mais aussi à l’analyse des tendances sociales via TikTok ou Pinterest, SHEIN identifie les micro-désirs émergents en temps réel. Il ne s’agit plus de suivre la mode mais de la devancer. SHEIN a fait le choix de contacter des influenceurs avec des petites communautés de followers qui s’identifient à leurs influenceurs et surtout influenceuses.

Chaque influenceur ou influenceuse choisi par SHEIN lance des tendances qui deviennent virales et se transforment en vêtements vendables en quelques jours.

Et si un produit ne marche pas ? Il disparaît aussi vite du site qu’il est arrivé. SHEIN ne s’adresse pas au consommateur, mais au cerveau captif. Il ne propose pas un choix éclairé, mais un réflexe conditionné. L’acte d’achat devient un clic automatisé, une réponse à un stimulus visuel, social ou émotionnel. La captologie opère ici comme une machine à effacer le recul critique. Elle fait de l’achat un geste aussi anodin qu’un “like”. L’addiction naît de la répétition et de la récompense (des points, des rabais, des cadeaux aléatoires dans le panier …). Tout est pensé pour que l’achat ne soit plus un acte réfléchi, mais une addiction poussant à la surconsommation.

Le modèle logistique de SHEIN

- Le e-commerce :

SHEIN n’a pas de boutiques physiques, tout se fait par e-commerce. Plus de 400 personnes5, designers et acheteurs ont en charge l’exploitation et l’analyse des données. Toutes ces données leur permettent d’approfondir les préférences des utilisateurs et de s’adapter en permanence pour personnaliser automatiquement le contenu de chaque panier en fonction du style des consommateurs des différentes régions du monde.

- Une armada de fournisseurs :

Panyu, connu sous le nom de « village de SHEIN » est un quartier de Guangzhou, capitale chinoise des usines de textile. Avec plus de 5.000 fournisseurs, c’est une véritable fourmilière d’usines qui alimentent quasi exclusivement SHEIN6 avec ses centaines de milliers de références en catalogue et ses mises à jour quotidiennes de milliers de produits7. Là où les plus rapides dans la production de vêtements mettent plusieurs semaines, SHEIN ne met qu’entre 5 à 14 jours entre la vente, les stocks et la production.

SHEIN investit énormément dans les différentes entreprises partenaires et prévoit jusqu’à 70 millions de dollars pour toutes les automatiser d’un point de vue logistique avant 2028.

- Petits tirages et tests :

SHEIN propose plus de 300.000 modèles par an quand la concurrence comme H&M en offre 4.000. Pour réussir ce pari, SHEIN met en production des petites séries entre 50 à 200 unités qui sont arrêtées rapidement si le succès n’est pas au rendez-vous. Dans le cas contraire, la production tourne à plein régime chez les différents fournisseurs.

- Expédition et Stocks :

SHEIN possède des centres logistiques aux superficies impressionnantes sur chaque continent, l’entrepôt8 de Guangzhou de 900.000 m² étant le principal centre de distribution. L’exploitation des données des clients permet de positionner ces entrepôts stratégiquement en fonction des habitudes d’achat par région, des fluctuations saisonnières, des réglementations environnementales, des réseaux de transport à proximité…

La livraison est assurée en 7 jours, en moyenne, avec 1,1 million de pièces expédiées par jour, soit 5 000 tonnes de produits par jour, avec une forte dépendance au fret aérien9.

Le revers de la médaille

Malheureusement peu de clients imaginent ou cherchent à comprendre les conséquences d’un tel système. Pourtant elles sont nombreuses et inquiétantes.

- Le déclin des autres acteurs de la mode :

Même si, le magasin physique10 semble, pour 67% des Français, rester le lieu privilégié d’achat de vêtements neufs, 33% font leurs achats en ligne. Le e-commerce est rentré dans les habitudes aidé en cela par le COVID et la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs. Ce mode de fonctionnement est devenu un outil de vente comme les autres. Toutes les sociétés grandes comme petites doivent le proposer pour réussir à vendre. Mais il est clair que le modèle de SHEIN laisse de moins en moins de places aux autres acteurs traditionnels, la concurrence est rude et les ex- leaders du marché11 (Cassis, Burton, Kookaï, Camaïeu…) qui n’ont pas su s’adapter, sont grignotés petit à petit par cette machine ultraperformante mettant sur le carreau des milliers d’emplois.

- La propriété intellectuelle ; le pot de fer contre le pot de terre :

SHEIN n’hésite pas à plagier les vêtements des petits créateurs12 qu’il trouve sur leurs sites, reprenant parfois jusqu’aux photos de présentation. Les plus grandes enseignes ne sont pas épargnées et vont régulièrement en justice pour défendre leurs droits. Evidemment, les marques indépendantes n’ont pas les moyens de se battre face à ce géant qui ne respecte pas toutes les règles du jeu. De cette manière, le consommateur achète d’une certaine manière des produits de contrefaçon et organise une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises locales.

- Les conditions de travail :

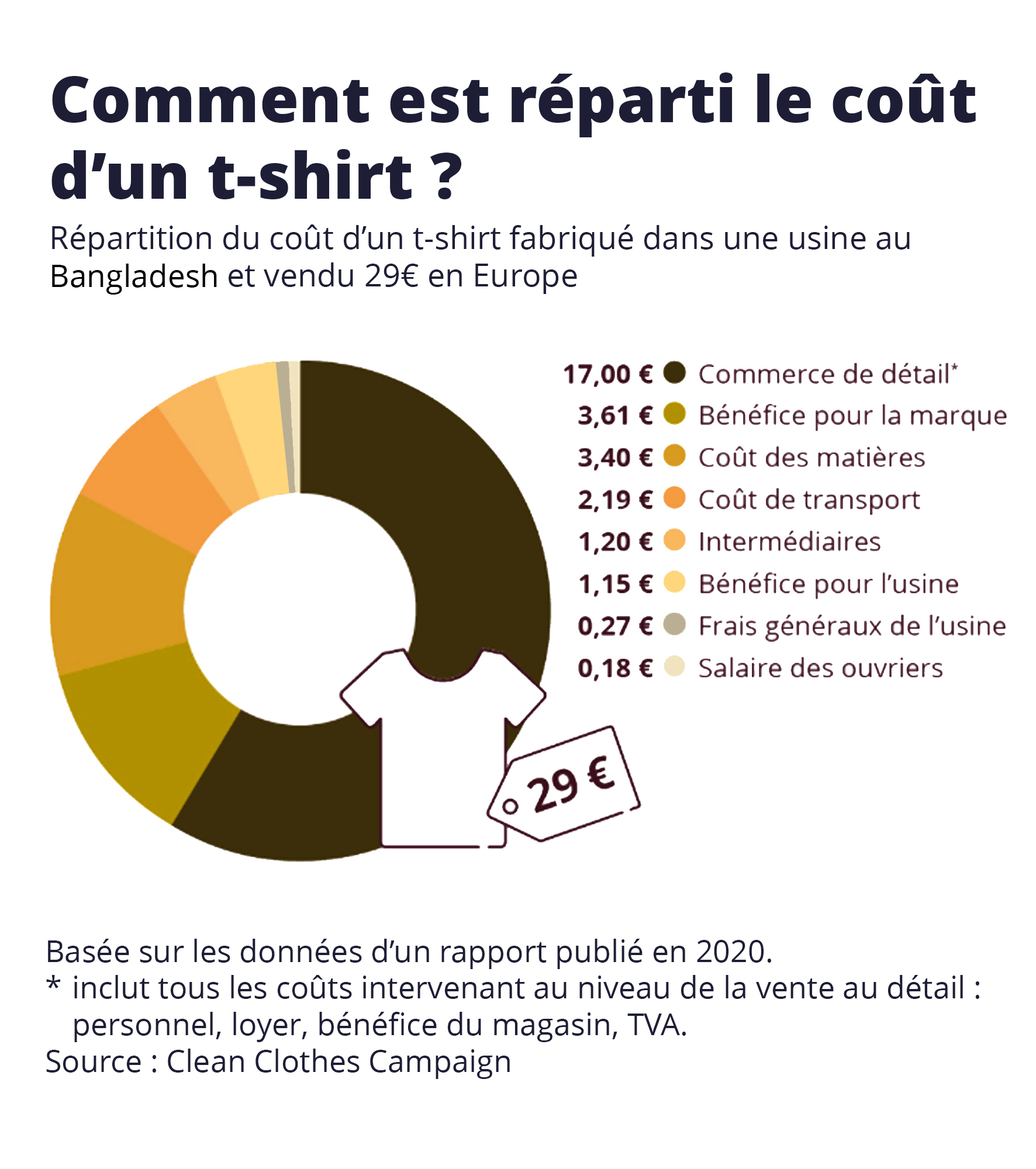

Ce sujet pourrait à lui seul faire l’objet d’un dossier de plusieurs pages. Plusieurs ONG ou associations comme Clean Clothes Campaign, SHERPA ou achACT sont vent debout contre les conditions de travail déplorables des travailleurs du textile. Cette situation n’est évidemment pas propre à SHEIN car des marques comme Adidas, Levi’s, Nike, Inditex sont régulièrement dans le viseur de ces protecteurs des droits des travailleurs et travailleuses. Comme le signale achACT, « le modèle économique sur lequel l’industrie de l’habillement s’est construite est fondé sur l’exploitation, des humains et de la planète ». L’association rappelle que le droit des travailleurs de former des syndicats ou de s’y affilier librement est très souvent bafoué sans oublier la manne importante des travailleuses à domicile sans contrat et totalement à la merci des entreprises. Ces associations militent pour une législation sur le salaire vital ou décent, car la majorité des employés du textile ne peuvent satisfaire leurs besoins fondamentaux grâce à leur salaire. L’ONG Public Eye a mis en avant l’exploitation des ouvriers de SHEIN et leurs 75 heures de travail par semaine13, avec un jour de repos par mois, très loin de nos standards européens.

- L’environnement :

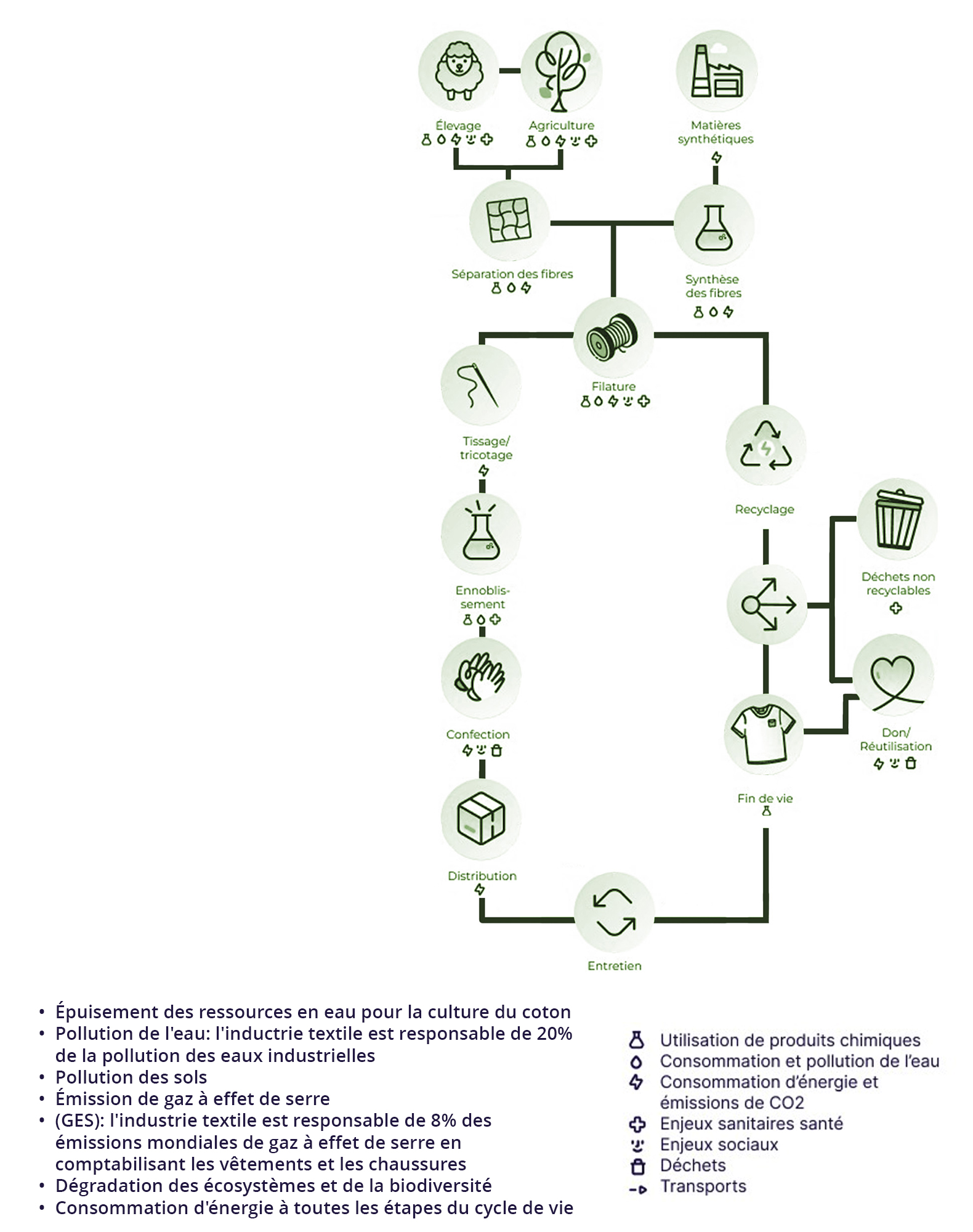

L’ensemble de l’industrie de la mode produit 140 milliards de vêtements par an. Evidemment, cette création à l’infini a un impact énorme sur l’environnement, que ce soit la production des matières premières, la transformation, le transport, l’entretien, la destruction ou le recyclage. Toutes ces étapes sont polluantes et représentent un véritable fléau pour notre planète et un vrai défi pour les générations futures.

L’industrie de la Fast fashion ou du prêt à porter jetable est responsable de 10% des émissions de CO2 dans le monde. Elle est la 2ème industrie la plus polluante après l’industrie pétrolière.

- Les matières premières :

68% des matières premières utilisées pour l’habillement sont synthétiques comme le polyester, l’élasthanne, l’acrylique… Ces composés sont donc des produits issus du pétrole. Cette transformation14 qui représente 60 millions de tonnes annuels, dans le cas du polyester, émet énormément de gaz à effet de serre. Par exemple, un kilo de fil de polyester émet 10kg de CO2.

Les fibres naturelles ne sont pas en reste, puisqu’il faut les cultiver. Le coton émet plus encore que le polyester, soit plus de 16kg de CO2 par kg de coton produit.

N’oublions pas qu’à toutes les étapes de ces différents procédés, l’eau15 est omniprésente (culture, nettoyage, blanchiment, teinture, rinçage…). Le secteur du textile est en 3ème position comme source de pression sur l’eau et l’utilisation des terres16 et représente 4% de l’eau potable disponible dans le monde.

- La pollution de l’eau :

Tous les traitements nécessaires à la fabrication des vêtements (teinture, blanchiment…) sont relargués dans la nature et représentent 20% de la pollution mondiale de l’eau potable. Beaucoup de vêtements ne répondent pas aux normes environnementales de l’UE et des substances dangereuses interdites chez nous se trouvent dans nos vêtements.

Que ce soit lors de leur fabrication ou lors du lavage des vêtements chez le consommateur, les microplastiques et autres composés chimiques comme les PFAS17 sont libérés dans le milieu. On estime l’accumulation annuelle des microplastiques dans les océans à plus d’un demi-million de tonnes18.

- Le transport :

Comme nous en parlions déjà dans le précédent Calepin, le modèle de la segmentation mondiale de la production implique un transport incessant entre les lieux de culture, production, consommation…. Le fret maritime est le principal moyen de transport, mais force est de constater que si certaines sociétés de fast fashion veulent respecter leur délai de quelques jours, elles n’ont d’autres choix que le transport aérien et son impact environnemental. 600 avions19 gros-porteurs décollent de Chine chaque jour vers l’Europe, chargés de ces colis dont la valeur moyenne n’est que de quelques dizaines d’euros.

Sur le papier, l’e-commerce semble avoir un impact écologique moins important que le commerce physique car le client ne se déplace pas vers une boutique et le déplacement des colis sont mutualisés. Mais force est de constater qu’un vêtement acheté sur cinq est renvoyé20. Le colis réalise le trajet dans l’autre sens, doublant les émissions de CO2. Dans le cas de la fast fashion, il coûte plus cher à l’entreprise de gérer les vêtements renvoyés et la plupart finissent à la poubelle.

Ne perdons pas de vue que les colis, dont le montant est inférieur à 150€, ne sont pas soumis aux droits de douane, concernant – pour les sociétés qui nous intéressent – 97% des colis qui arrivent en Europe. L’UE21 étudie la suppression de ce montant qui pourrait rapporter 1 milliard d’euros.

- La fin de vie des vêtements fast fashion :

À l’échelle mondiale, on estime que 92 millions de tonnes de déchets textiles sont générés chaque année, un chiffre appelé à doubler d’ici 2030 si rien ne change22. Moins de 1% des tissus sont recyclés pour finir en chiffon ou en isolant par exemple. En Europe, plus de 4 millions de tonnes de vêtements finissent chaque année à la poubelle. Si certains vêtements sont jetés ou incinérés, la plus grande partie est envoyée en Asie et en Afrique, particulièrement au Ghana23 qui étouffe, littéralement, sous nos déchets textiles. 15 millions de vêtements usagés par semaine sont achetés par le pays pour donner une seconde vie à nos vêtements sur le marché local. Mais la mode jetable de mauvaise qualité rend les vêtements inutilisables et sans infrastructure pour traiter ces déchets vestimentaires polluants, c’est à ciel ouvert et sur les plages que finissent 40% de ces vêtements. Des voix s’élèvent contre ce « colonialisme des déchets ».

Conclusion

Selon une étude menée par la KUL24 en 2024, la garde-robe moyenne contient 198 vêtements et plus de 20% sont inutilisés. Pourquoi tant de vêtements ? Qu’est ce que cet appétit insatiable dit de nous ? Comment montrer l’envers du décor ? Il est temps d’être raisonnable (mais la raison n’y est pour rien) car cette fièvre acheteuse a des retentissements négatifs sur notre environnement et sur les travailleurs, qu’ils soient en début ou en fin de chaîne. Malheureusement, ce n’est pas l’intérêt des multinationales du vêtement. Il y a donc urgence à repenser nos modes de consommation et il appartient aux entreprises et aux pouvoirs publics d’éduquer et d’encourager des alternatives plus durables et plus respectueuses qui respectent aussi le pouvoir d’achat du consommateur.

Sources :

1 Extrait de « Foule Sentimentale », chanson d’Alain Souchon, 1993.

2 « Comment le géant de la mode SHEIN déguise son greenwashing en militantisme », Géraldine Viret, Public Eye, mai 2025.

3 « Qu’est-ce que SHEIN, la marque de vêtements fast fashion chinoise », Elodie Pierre, Marques de France, mai 2024.

4 « La captologie ou comment les services numériques nous manipulent », Béatrice Touaux, Calepin 115, septembre 2024.

5 « Comment SHEIN gère-t-elle sa chaîne d’approvisionnement ? », XTransfer, juillet 2024.

6 « Trimer pour SHEIN. Aux sources de la mode jetable de la génération TikTok », Timo Kollbrunner, Public Eye, novembre 2021.

7 « La chaine d’approvisionnement en tant que service de SHEIN pourrait changer le visage du commerce de détail », Harry Menear, Supply Chain Strategy, avril 2024.

8 « SHEIN international warehouses », www.linkosourcing.com, mai 2025.

9 « Mondialisation, transport et environnement », Béatrice Touaux, Calepin 118, juin 2025.

10 « SHEIN, l’achat de vêtements et l’accès à la mode des français », IFOP, février 2025.

11 « Camaïeu, Kookaï, Gap… Pourquoi tant d’enseignes de prêt-à-porter disparaissent les unes après les autres », Parisgoodfashion.fr, mars 2023.

12 « Alors qu’une loi, en cours d’examen au Sénat, s’attaque au modèle de la fast-fashion, de plus en plus de créateurs dénoncent une autre dérive du secteur : le plagiat. », Emilie Rosso, franceinfo, juin 2025.

13 « Fast fashion : un millier de travailleurs chinois de SHEIN témoignent de leurs conditions de travail extrêmes », RTBF, janvier 2025.

14 « Industrie du textile : quel bilan carbone et quelles solutions ? », Baptiste Gaborit, Sami, août 2025.

15 « L’eau douce : une ressource vitale en voie de disparition », Béatrice Touaux, CALepin 116, décembre 2024.

16 « Textiles », European Environment Agency, mai 2025.

17 « Les PFAS : un problème de santé publique », Béatrice Touaux, CALepin 114, juin 2024.

18 « Production et déchets textiles : les impacts sur l’environnement », europarl.europa.eu, avril 2024.

19 « 600 avions vers l’Europe chaque jour avec des colis de la fast fashion », Rosa Das Neves, réseau-renaitre, mai 2025.

20 « 43% des vêtements achetés en ligne et renvoyés sont… détruits par les marques : “ Ça se produit depuis des décennies ” ».

21 « L’UE vise les importations de faible valeur via les plateformes de e-commerce » Protection des consommateurs, Parlement européen, juillet 2025.

22 « Déchets en masse. L’ultime et irréversible désastre de l’industrie de la mode », achACT, décembre 2025.

23 « Victimes de la mode : au Ghana la fast fashion pollue longtemps », France Inter, août 2024.

24 « Vieux vêtements, nouveaux problèmes : le recyclage ne règle pas tout », Sébastien Bourdin et Nicolas Jacquet, The conversation, mai 2025.